Author Archive

本籍地の簡単な調べ方!

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしております!

本籍地って急に聞かれても思い出せます?住所と微妙に表記が違うんで、私なんて司法書士してても「あれ?たしかこれであってたけと思うけど・・・」みたいな自信なさげな思い出し方になります。「自信なさげどころかゼンゼン思い出せねーよ!」って方は住民票を「本籍地入り」で取得してもらうと載ってますよ~。

私も戸籍集めの時本籍地が分からない時からスタートする時は良く使う手です。本籍地は結婚したり離婚したり遠くに引っ越した時何となく自分で変えたりするごとに変わるし、普段は意識しないから意外と覚えてないものです。戸籍集める時、過去の本籍地が全国に散らばっていてあっこっちに郵送請求することも珍しくないですねー。

今はお客さまから委任状をいただくか「職務上請求書」という司法書士専門の用紙で請求してますがいずれ戸籍もオンライン請求できるようになるんですかねー。職務上請求書を手書きで書いて、本人確認証のコピーと定額小為替入れて、宛先書いてなんてやってるとあっという間に30分とかすぎちゃうんでもしオンラインになるなら司法書士も助かります!メガネっ子コーノに期待ですね!でゎまた!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

司法書士と土地家屋調査士の違い。

ホットワインって家でも作れんのかな?こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなど個人の法務手続きをしている司法書士でございます。

さて、クリスマスでございますよ。妻子持ちになってからは完全にプレゼントをあげる方にまわり、ただ単に支出が増える日に成り下がりましたが、子供はとっても上機嫌!寒いんで大人は何らかのお酒を温めて飲もうと思います。

さて、意外とよく聞かれんのが司法書士と土地家屋調査士の違い。なんせどっちも「不動産登記やります!!」って言ってますからね。土地家屋調査士がやる登記と司法書士がやる登記の違いがわかんなくて当然です。土地家屋調査士がやる登記は建物の物理的な部分です。土地とか建物の大きさや場所(所在)、場所や建物にふられた番号など・・・。土地・建物の場所や大きさに関する登記を担当しておりこれを「表示登記」と言います。この表示の登記をするのは法律上の義務でやらないと過料(罰金)の規定も一応、あります(やってない建物もちょこまかありますけどね。特に田舎)。そして司法書士は誰がこの土地の所有権を持っているか、あるいはこの土地を担保にお金を出してるのは誰かなど「法律」に関する部分を担当しています。こっちは「権利登記」とか言ったりしますね。権利関係の登記は義務ではなくやるやらないは自由です。「別に登記しないで人に不動産取られたりして人生詰むのはあんただから、勝手にしてくださーい。」というわけですね。でもまぁ常識的には登記しますし、最近は長年、相続の登記をしないで所有者がだれだかわからない土地がワシワシ増えたり、自衛隊のまわりなんかを韓国やら中国が登記しないでこっそり買っちゃったりするので「やっぱ所有者誰だか分かんないのまずくない?」ということで相続登記を中心に登記の義務化の流れができてます。そう遅くないうちに権利関係の登記も完全義務化になるかもですね。

今日は登記の種類についてお話しました。さぁブログも年内あと1回更新するかどーか。更新しなかったときに備えて言っときます。

「皆さま、良いお年を!!!」

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

お正月はどー過ごすんだ問題

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託。不動産売却サポート、会社設立、債務整理など頼まれたら大抵は引き受けちゃう商売下手な司法書士の竹内です。

弱小零細企業は仕事内容を絞るのが儲ける鉄則なんですけどね。なかなかできません。さて、気が付けば今年もあとほんのちょっと。まるまる1年、目に見えないちっこいウイルスにひっかきまわされましたが正月の過ごし方にも影響してきますね。やっぱり。みなさんは帰省はどうしますか?私はここ最近の東京の感染者数の爆上げを受けて、田舎の両親から完全に病原菌扱いされております。よって正月は移動を控え、地蔵のような年末年始を過ごすこととあいなりました。小池さんにべた褒めされそうな模範的東京都民でございます。地蔵化はかまわんのですが、家んなかでなにしようって話になります。久しぶりにPSでも買ってみようかと思いますが奥さんが嫌がるので却下。ということでひたすらお酒をのむほかありません。酒を飲むなら何をつまむんだということで、ここは正月なので豪気に強気に寿司でもとってやろうかと思ってます。おかげさまで事務所の売上も前年比でちょっとだけ増。ほんの少しだけ成長しましたので少しは贅沢できるようになってきて良かったですよ。ホントに。来年以降もこのままちょっとずつ成長していけたらいいなと思ってます!・・・ということでまだクリスマス前なのに正月の寿司を楽しみにしている食べ物だけは気が早い司法書士の竹内でした!正月期間中も大みそかと三が日以外はご要望あれば相談に応じます。ぜひぜひお気軽にお問合せください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

騙されたらどうなんのか?認知症のはなし

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業向けの司法書士事務所です。

世田谷は一番多いらしいですね、オレオレ詐欺。世田谷区の公共放送でも「オレオレ詐欺に気を付けましょう」としょっちゅう呼び掛けてます。私が後見人をしている方のご自宅にも、色んな電話がかかってくるようで買っちゃわないか気になります。もし買っちゃってももう後見人がついてるので民法第9条により日用品以外の買い物は取り消せるので、私が取り消すことができます。これがもし後見人がついてなかったらどうなるのでしょうか。もし、後見人がついてなくても認知症など通常の判断ができる状態ではないので高額の買い物などは無効です。無効ではありますが、買い物した当時認知症のため物事が判断できない状態であることをこちらから証明しなければなりません。大変だし、証明できたとしても非常に手間がかかります。もし変な買い物をしそうなほど認知症が進んだら、後見制度の利用をお考え下さい。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

共有不動産の持分割合

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業向けの法務手続きに取り組んでいます。

今日は不動産を共同で買うときの共有持分のお話です。夫婦など2人以上でマンションや戸建て住宅などを買う場合、所有権の割合(共有持分)も登記簿に載りますが、この割合をどうするか良くご質問を受けます。これはズバリ、お金を出した割合に合わせるのが良いです。売買価格のうち現金と借入金額を合わせて、1人がいくら出すのかを把握し、その割合を持分割合とします。出したお金の割合と共有持分がズレると、ズレた金額が贈与とみなされ贈与税の課税リスクが出てきてしまうからです。ただし、贈与税には受贈者1人につき年間110万円の基礎控除が設けられています。この範囲の中ならば贈与税の課税リスクはかなり低いと言えるため、あまり細かく合わせる必要まではないでしょう。また、売買価格を分母とし、出したお金を分子としたそのまんまの割合だと登記簿に載った持分割合から、第三者でも購入金額が予想できてしまいます。そのため、100分率にひきなおして持分割合とすることが多いです。

今日は不動産の持分割合について書きました。この寒さだと朝出かけんのがホントきついですね。電車乗ってもみんなコート着てる分ゴワゴワするし、大変だと思います。カゼ引かないように気を付けてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

権利証ってどこまで重要なの?

朝起きれたー!!冬になる誰でも起きる体とオフトゥンの一体化の法則をぶち破って早起きできた司法書士の竹内です!相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなど個人さん向けの法務サービスをしています!

今日は「権利証」のはなし。「土地の権利証」なんていうとそりゃあもう死ぬほど重要な雰囲気がしますが実際はどうなんでしょうか。まず、権利証が盗まれたり取られたりしたからといきなり名義を移したりはできません。土地を持ってる人の印鑑証明書や実印も必要ですし、本人が望んでも無いのに勝手に人の土地の名義を動かしても無効です。そういう意味では無くしてもこの世の終わりとかではなく、何とかなるとと言えば何とかなります。では、権利証をなくしてしまった状態で土地を売る場合はどうしたらいいのでしょうか。いくつか方法がありますが、一番メジャーなのは司法書士が「本人確認情報」を作成する方法です。これは、司法書士が「この人は確かに土地を持ってる人だし、土地を売ろうとしてますよ~」というのを書類に書いてハンコ押して法務局に提出する方法です。司法書士にとっては結構、負担が大きい作業なのでざっと5万前後の報酬が発生します。もう1つが事前通知。これは、登記の申請をした後に法務局から売る人に対して「確かに売ったということで間違いないですか~~」と通知文を送る方法です。これだとお金はかからないですが、売った人がちゃんと通知文に返送しないと登記が通りません。土地を買った人にとっては登記が通らないと大変なので、あんまり使わない方法です。親族間贈与とか失敗したら失敗したでもう一回登記をやりなおせばいい場面なんかでは良い方法です。あともう1つ公証人の認証という方法がありますが、文章書くの疲れてきたし、これもあんま使わない方法だから省略!別の機会があったら書きます。

今日は権利証について書きました。実は権利証は過去の制度であり、今は「登記識別情報」という制度に変わってますが紛失の対応方法は識別情報でも全く一緒です。ではまた次回のブログで!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

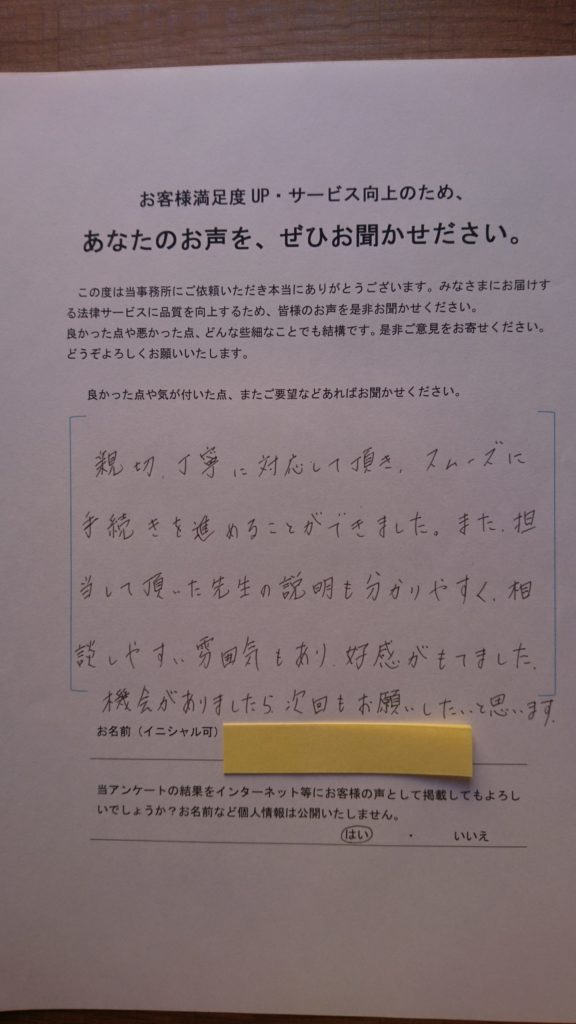

会社設立!アンケート紹介

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど小さな会社さんと個人さん向けの司法書士事務所です!

今日は、会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します!

「迅速・丁寧」「リサーチ力・知識」「親切」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!会社設立は、いざやろうと思うと気になることがたくさん出てきます。資本金の額、事業目的の書き方、1株当たりの価格、発行株式数など・・・。また会社設立後も取引先との契約関係や法務対応、手続き関係の処理の仕方など本業以外で考えるテーマも出てきます。下北沢司法書士事務所では、みなさんに本業にしっかり力を使ってもらうため、会社設立後もバックオフィス業務について助言やお手伝いをします。会社設立前はみなさんに合った会社の制度設計を確かな知識をベースに調査と助言を行い、会社設立後も慣れないバックオフィス業務について質問できる。そんなところから、下北沢司法書士事務所に会社設立をご依頼される方がたくさんいらっしゃいます!あなたも下北沢司法書士事務所に会社設立を依頼し、新しいチャレンジを安心できる形でスタートしませんか?あなたからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

贈与はこの時期!不動産のはなし。

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題の解決に取り組んでいます。

今年も残すところ一か月!ボヤボヤしとるとあっという間にしんじゃうなと危機感満載の中年男性であるわたくしですが、年末はあるお仕事が入りやすくなるので嬉しい時期でもあります。それは不動産の親族間贈与のご依頼。相続税対策として、少しずつ相続財産を子どもさんに引継ぐ方はたくさんいらっしゃいます。どれくらい少しずつかというと「110万円以内」が基本の金額です。これは年間に人にお金をあげても贈与税がかからない範囲が110万円ということでこの範囲でちょこまかと財産を譲っておく方が多いわけです。そのため不動産の権利の1部を将来の相続人に譲る名義変更の依頼は年内ギリギリの12月にけっこういただくのです。それと、わりかし年末に入りやすい話がもう1つ!不動産の売買立会業務です。戸建てやマンションなど住宅の売買に立ち会う仕事ですが、こちらは司法書士にとっては昔からある「飯のタネ」で司法書士ならほぼみんなが経験します。このお仕事は銀行や不動産会社など人からの紹介でいただくことが多いお仕事です。法人営業が信じられないくらい下手でとっくに諦めている偉い人に気に入られるのが苦手なわたくしにとっては取りにくいお仕事。ですがなぜか年末はけっこう入ります。たぶん、「年内に終わらせてスカっと新年を迎えたい」という気持ちが売る人にも買う人にも働くのでしょうね。司法書士が人手不足になるのだと思います。

個人事業主になったらゆっくりマイペースで仕事できると思いましたが、せっかく仕事があるのだから追われまくってみようと思います。みなさまからのご依頼も喜んでお待ちしておりますよ~~!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

横領する司法書士はこんなヤツ!!

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託。不動産売却サポートなど個人の課題解決に取り組んでいる司法書士事務所です。

今日は後見業務をメイン業務の1つとしており、小さい事務所の経営者である立場から横領しそうな司法書士はどんなヤツなのか考察していきます。後見している方のお金を横取りしちゃうのはどんなタイプなのかを考えていきますが、後見以外にも人の財産を管理する立場や経理などお金を預かるお仕事をしてる人間には全員あてはまると思います。ただ、今回おはなしすることは統計など資料に基づくものではありません。私の後見業務の経験、事務所経営者として思う「経費などの事務所のお金」に関することをあわせてかんがえたものです。ではいきましょう!

1、横領したお金の使い道

横領するためには、後見してる方の通帳からガサっとお金をおろさなければなりません。そしてそのお金の使い道は事務所経費にあてるか飲みにいって遊んで使っちゃったりするわけです。通帳からお金をおろしたら当然、履歴が残ります。こんな分かりやすい証拠を残し、発覚したら仕事を失うだけじゃなく逮捕までされちゃうのに悪さをするのはどう考えても不合理です。たかが数百万や数千万を手に入れて、せっかく苦労して取った資格や仕事を失うなんて割にあいません。しかも、取ったお金は民事訴訟などで結局は返還することになります。人間性がどうの前に横領なんて割に合わないのです。ではどうしてそんな割にあわないことをしてしまうのでしょうか。

2、弁護士・司法書士は普通の人

司法書士や弁護士は人間的に優れてるわけでも、かといって悪いヤツなわけでもありません。もちろん色んな人がいますが普通に自分が将来なにやりたいか考えて、資格を取って、その資格を生かしてお仕事をしてご飯を食べてるわけです。他の職業の方と一緒でどこにでもいる普通の人です。もともと悪いヤツならともかく普通の人が割にあわない悪いことをするということは「精神的に追い詰められている」からです。事務所を運営するお金がない、モテない司法書士が必死こいでキャバ(銀座のクラブかも!)にかよっちゃう。横領したお金を経営に充ててるにしろ遊びに使ってるにしろ以上に追い詰められた精神状態になって異常な行動をとってます。

3.本来、司法書士事務所の経営は余裕

しかしここで不思議なポイントがあります。わたしも1人しかいないとは司法書士事務所を経営してますが大して追い込まれることはありません。司法書士は事務所経費はそんなにかからない仕事です。家賃だってちっちゃくてぼろぃとこ借りればいいわけで高いとこ借りる必要はないし、自宅でもできます。初期投資も数十万でパソコンやプリンタを揃えればできる。仕入れもないので、売り上げの前にお金が外に出てくことはない。本当は登記にかかる経費がありますが、立替がキツかったらお客さまにお願いして事前に振り込んでもらえば済みます。私もこのホームページは気合入れましたが事務所はぼろっちいとこで安く済ませてます。遊びに使うお金がなかったら遊ばなきゃいいだけで家でYOUTUBEでも見てりゃすみます。司法書士事務所の経営はそこまでお金に困らないし、追いつめられるほど遊ぶくらいなら気楽な貧乏ライフを満喫した方がよっぽど楽しい。わたしからすると横領なんて割にあわないことなんでしなきゃならないのって感じです。

4.結論:見栄っ張りなヤツ、見栄を張り続けなきゃ気が済まないヤツ

ということで、横領しちゃうのはキャバクラの女の子にお金ないと思われんのがイヤなヤツ、人もこないのにデカい会場借りてセミナーやって「大好評でした!!」と宣伝しまくる無駄な虚栄心から事務所経費をかけまくりなヤツ、儲かってたころの生活リズムを崩せない引く勇気の無いヤツです。こういう人間はどんな職種でも一定の割合でいます。もしみなさんが司法書士と話していて、「自分を必要以上に大きく見せようとしてるな」と感じたら要注意。また、横領するのは事務所のトップとは限りません。あなたに応対した職員がやたらこのタイプでも要注意です。お金の管理をその職員が任されてたら、リスクがあります。

・・・ということで、今日は横領しそうな司法書士について解説しました!もし、お役に立てたなら嬉しいです!!でゎまた!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

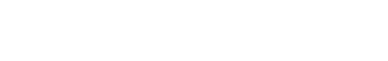

相続登記、アンケート紹介

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客さまアンケートをご紹介します!

「親切」「丁寧」「分かりやすい」「相談しやすい」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!ご電話いただいたときは相続に関係するどんな手続きを取っていいのか全般的に見て欲しいとのご依頼でした。税務申告の必要は無い状況であることをお伝えし、預貯金の引継ぎの手続きは銀行でご自身でとっていただくようお願いしました。後は、ある程度知識がないと難しい遺産分割協議書の作成や相続登記を私が担当しました。下北沢司法書士事務所のメリットは手続き全般を見渡すご説明も、通常の相続登記のご依頼時にするところです。単に相続登記の手続きを取るだけでなく他の事もついでに色々きけちゃいます!同じ料金で色々質問したい方、ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。