Archive for the ‘未分類’ Category

孤独死後の賃貸アパート売却|大家さんのための法的対応と価格下落対策

孤独死と相続放棄…八方塞がりの大家さん、一人で悩んでいませんか?

当事務所をお尋ねいただいたのは、京王線沿いに古い木造アパートを所有されている方でした。20㎡ほどの部屋が4部屋。その中で孤独死がおきてしまったのです。部屋の片づけは一段落しましたが、荷物の片づけや解約手続きはどうしたらいいのか。インターネットで「相続財産清算人」を選ばないといけないと書いてある。良く分からないが司法書士に聞いてみよう。そう思ってご相談くださいました。このアパートは近いうちに売却しようと思っていたそうです。私は、孤独死なされた方の相続人への対応、そして孤独死によって売却価格が下がってしまうのを防ぐという、2つの切り口からご相談を受けることになりました。

このような悩みを抱えているのは、決してあなた一人ではありません。これまで多くの大家さんから同様のご相談を受けてきました。この記事は、単なる法律解説ではありません。辛い状況から抜け出し、大切な資産を守り抜くための具体的な道筋を示す、専門家からの実践的な処方箋です。どうか一人で抱え込まず、解決への第一歩を共に踏み出しましょう。

相続放棄した相続人とのやりとり

この問題に直面した大家さんがインターネットで調べると、「相続財産清算人」を選任するという方法に行き着くことがよくあります。ただ、この方法は家庭裁判所への申立てが必要で、相続財産の内容によっては清算人の費用(報酬を含む)を賄うための納付を求められることがあり、また手続全体に相応の期間を要する場合もあるため、アパートの一室の問題としては負担が大きいことがあります。

そこで私は別の手段を提案することがあります。背景事情費用などを詳しく聞かなければあなたにこの手段があっているかは分かりません。ただ、相続放棄をした方から一定の書面を取り付けることが考えられます。この全体像については、孤独死で相続放棄された大家さんへ|司法書士の交渉術で体系的に解説しています。

なぜ相続人は協力してくれない?その法的・心理的背景

「身内のことなのだから、片付けくらい協力してくれてもいいじゃないか」。大家さんとしては、そう思われるのが当然です。しかし、相続人が協力を拒むのには、明確な法的理由と心理的な背景が存在します。

最大の理由は、「単純承認」とみなされることへの恐怖です。相続放棄をした人が故人の財産(残置物を含み得ます)に手を付けると、行為の内容によっては相続放棄の効力に影響が出るのではないかと不安になり、結果として協力を避けることがあります。多くの場合、相続人は弁護士や司法書士から「故人の財産には絶対に触れないでください」と強く指導されています。

彼らの非協力的な態度は、大家さんへの悪意からではなく、自らの身を守るための法的な自己防衛なのです。この点を理解することが、感情的な対立を避け、冷静な交渉を始めるための第一歩となります。中には、故人との関係が良好でなかった疎遠な相続人の心理と、感情的対立を避ける進め方であるケースも少なくありません。

「所有権の放棄」ではなく「異議はない」意思表明を求めていく

※ここから先の記事は全て大家さんに対して問題がおきないことを保証するものではありません。あなたにとって最善の手段かどうか、必ず当事務所にご相談の上進めていただきますようお願いいたします。

では、具体的にどのように交渉すればよいのでしょうか。

当事務所では、相続人に対して「残置物を処分してください」とは要求しません。それでは相手の単純承認リスクを煽るだけです。そうではなく、「大家である私たちが、費用を負担して残置物を処分することについて、異議はありません」という一点のみ、書面での同意を求めるのです。

このアプローチのポイントは、相続人に「財産の処分」という行為をさせない点にあります。彼らはあくまで「大家さんの行為に異議を述べない」という意思を表明するだけ。これならば、単純承認とみなされるリスクに配慮した設計にできるため、相手の不安を和らげ、同意を得やすくなる場合があります。

後々のトラブルを防ぐため、取り交わす書面には、具体的に以下の内容を盛り込むことが極めて重要です。

- 残置物の一切について、所有権を主張しないこと

- 賃貸借契約の解約について、異議を述べないこと

- 大家が残置物を処分することについて、異議を述べないこと

- 今後、本件に関して一切の請求や異議申し立てを行わないこと

このような交渉は、法律知識だけでなく、相手の心理的負担を和らげる繊細なコミュニケーションが求められます。これは、駐車場に残された放置車両のケースなど、他の事案でも応用される専門的な交渉術です。

ただ、このようなケースでの正式な手段はやはり相続財産清算人の選任です。あなたのケースでこの手段が合うかどうかは、やはり慎重な検討が必要です。

【参考】相続財産清算人制度が現実的でない理由

法律上の正式な手続きである相続財産清算人制度についても触れておきます。これは、相続人が誰もいない(または全員が相続放棄した)場合に、家庭裁判所が弁護士などを「相続財産清算人」として選任し、その清算人が財産の管理や処分、負債の支払いなどを行う制度です。

確かに最も確実な方法ではありますが、前述の通り、申立てから選任までに数ヶ月、そこからすべての手続きが完了するまでには1年以上の期間を要することも珍しくありません。さらに、清算人への報酬などを賄うための高額な予納金を裁判所に納める必要があります。

賃貸アパートの一室の残置物処理と契約解除のためだけに、これほどの時間と費用をかけるのは、多くの大家さんにとって酷な選択肢になることが多いと思います。この制度は、多額の資産が残されている場合や、より複雑な数次相続が発生したケースなどでは良く利用されます。

より詳しい情報については、裁判所のウェブサイトもご参照ください。

参照:相続財産清算人の選任 | 裁判所

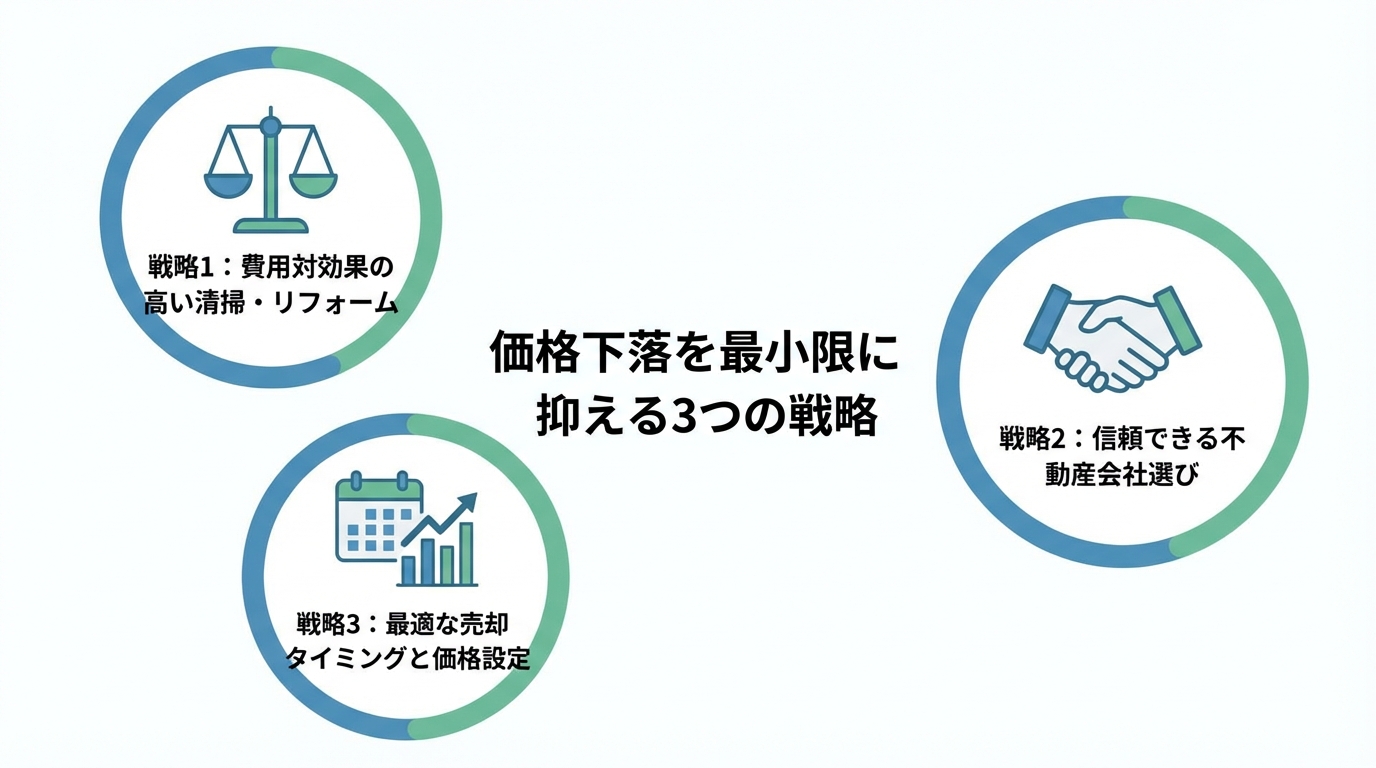

孤独死物件の売却|価格下落を最小限に抑える3つの戦略

相続人との合意が成立し、無事に残置物の処理と部屋の明け渡しが完了した。しかし、大家さんにとっての本当の課題はここから始まります。それは、「事故物件」となってしまったこのアパートを、今後どうしていくかという問題です。

「もう、このアパートを所有し続けるのは精神的に辛い…」そうお考えになる方も少なくありません。しかし、売却するにしても「孤独死があった物件」という事実は、価格に大きく影響します。ただ絶望するのではなく、専門家と共に、価格下落を最小限に食い止めるための能動的な戦略を立てることが重要です。私たちのような不動産売却に強い司法書士が、その戦略を具体的にご提案します。

戦略1:費用対効果で判断する特殊清掃とリフォーム

孤独死物件の売却においては、状況に応じて特殊清掃が必要になることがあります。発見が遅れた場合、臭いや汚損が床下や壁の内部にまで及んでいる可能性があります。これを放置したままでは、売却が難しくなる可能性があります。専門業者による徹底的な消臭・消毒、場合によっては汚損箇所の解体・リフォームが必要となります。

ここで重要なのが「費用対効果」の視点です。どこまでリフォームすればよいのでしょうか。基本的には、過剰な投資は禁物です。買主の心理的な抵抗感を和らげるために、内装を一新して清潔感を出すことは有効ですが、それが売却価格にそのまま上乗せされるわけではありません。

判断基準は、「買主が内見した際に、事件を想起させる痕跡が一切ない状態」にすることです。壁紙や床材の張り替えなど、最低限の原状回復は行い、それ以上の大規模なリノベーションは、売却価格の上昇見込みと費用を慎重に天秤にかけて判断すべきです。

・・・ただ、そもそも建物自体を解体してしまうのも選択肢の1つです。このケースについては、また別のコラムでお話ししたいと思います。

戦略2:告知義務を熟知した、信頼できる不動産会社の選び方

賃貸物件や売買で「人の死」があった場合、次の入居者や買主に対して、取引上どこまで説明すべきかが問題になります。国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、自然死(老衰・病死等)は原則として告げなくてもよい一方で、長期間放置され特殊清掃が実施された場合などには原則として告知する等、類型ごとの考え方が整理されています。これは宅地建物取引業法で定められており、隠して売却すると後で契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除につながる重大なリスクとなります。

この告知義務は、ネガティブな要素に思えるかもしれません。しかし、基準があることは有難いことです。重要なのは、孤独死物件の取り扱いに慣れた、信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことです。

「技術がある」不動産会社は、買主の不安を煽るのではなく、むしろ情報を正直に開示することで信頼関係を築きます。そして、契約書の特約条項に「本物件において過去に〇〇の事実があったことを買主は理解した上で買い受ける」など、開示内容と当事者の認識を明確にする条項を整備し、将来のトラブルリスクを下げる工夫をしている場合があります。

そのような不動産会社を見極めるには、以下の点を確認するとよいでしょう。

- 過去に事故物件の仲介実績が豊富か

- 告知義務に関する正確な知識(国土交通省の人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)など)を説明できるか

- 具体的な販売戦略や買主への説明方法を提示できるか

国土交通省のガイドライン(本文・概要)については、国土交通省の案内ページをご確認ください。

参照:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました – 国土交通省

戦略3:売却タイミングと価格設定の見極め方

最後に、いつ、いくらで売却するかという問題です。

売却のタイミングについては、特殊清掃や最低限のリフォームが完了し、室内がいつでも内見できる状態になってから、速やかに売却活動を開始することをおすすめします。時間を置いても事件の事実が消えるわけではなく、むしろ固定資産税などの維持費がかさむだけです。

価格設定は最も難しい判断を迫られる部分です。一般的に、孤独死物件の売却価格は、周辺の同条件の物件相場と比較して10%~30%程度低くなるとは言われています。ただし、これはあくまで目安です。物件の立地条件、建物の状態、そして何より買主がその物件にどのような価値を見出すかによって、下落幅は大きく変動します。また、そもそも建物そのものを解体することができれば、状況は大きく変わるかも知れません。

重要なのは、信頼できる不動産会社と相談の上、最初は少し挑戦的な価格で市場の反応を見るのも良いと思います。問い合わせが全くないようであれば段階的に価格を調整していく、という現実的な戦略が求められます。たとえ古いマンションや団地であっても、専門家と連携することで最適な売却戦略を見出すことは可能です。

司法書士による解決事例と費用|当事務所のサポート内容

「理屈は分かったけれど、実際にどう解決してくれるのか?」「費用は一体いくらかかるのか?」ここでは、当事務所がどのようにして大家さんの複雑な問題を解決に導くのか、具体的な事例と費用体系を交えてご説明します。法務、不動産、そして心理的な側面まで、多角的にサポートできるのが私たちの強みです。なぜ相続専門の司法書士への依頼が円滑な解決につながるのか、ご理解いただけるはずです。

【解決事例】相続放棄後のアパート売却を成功させた交渉術

先日、京王線沿線に古い木造アパートを所有されている大家さんから、切実なご相談がありました。近いうちに売却を考えていた矢先、一室で入居者の方が孤独死され、相続人全員が相続放棄。残置物処理と物件価値の下落という二重の課題に直面し、途方に暮れていらっしゃいました。

まず私は司法書士として、法的な選択肢をご説明しました。相続財産清算人制度という正式な手続きはあるものの、費用と時間がかかりすぎるため、このケースには不向きであることをお伝えしました。その上で、大家さんのお人柄や状況を丁寧に伺い、「より現実的な方法で進めましょう」とご提案しました。

私たちが取った戦略は、相続放棄をした相続人の方々へ慎重にアプローチし、「残置物の所有権を主張せず、契約解除にも異議を述べない」旨の書面に同意していただくことでした。相手方が「相続放棄が無効になるのでは」と不安にならないよう、言葉選びには細心の注意を払い、同意しやすい文案を作成。無事に皆様から署名をいただくことができ、残置物処理への道を拓くことができました。

次の課題は売却です。私たちは、孤独死物件の取り扱いに長けた提携不動産会社と連携。購入希望者への丁寧な説明や、リスクを管理する契約書の特約条項の作成など、専門的なノウハウを駆使しました。結果として、当該案件では、価格を大きく下げずに売却まで進めることができ、大家さんには安堵していただけました。

ご状況に合わせたサポートプランと明確な費用

当事務所では、大家さんのご状況やご希望に合わせて、柔軟なサポートプランをご用意しています。

※お部屋の価値が司法書士が取り扱える範囲(簡裁代理権の範囲)に限ります。ただし、単身者用のアパートの一室の場合は多くの場合この範囲内におさまりますので、詳しくはお問合せください。

1. アドバイスプラン:55,000円(税込)

これまでの大家さんとしてのご経験から、ご自身で相続人との交渉や書面作成ができそうだという方向けのプランです。残置物処理から売却完了まで、電話や対面で専門的な助言を行います。信頼できる不動産会社のご紹介も可能です。

2. フルサポートプラン(個別お見積り:目安は25万円程度)

相続人との交渉、法的な書面の作成と取り交わし、書類作成や相続人とのやりとりまでフォローするプランです。売却を見越して不動産会社と連携しながら進めます。事案の複雑さに応じて、事前にお見積りを提示いたしますが、おおむね司法書士報酬としておおむね25万円程度とお考え下さい。

どちらのプランが最適か、まずはお話を伺った上でご提案させていただきますので、ご安心ください。

まとめ:複雑な問題の解決は、まず専門家への相談から

賃貸アパートでの孤独死と、その後の相続放棄。この問題は、法律、不動産取引、そして人の感情という、複数の要素が複雑に絡み合っています。一人で抱え込み、インターネットの情報だけで判断してしまうのは、非常に危険です。間違った対応は、さらなるトラブルや経済的損失を招きかねません。

このような時こそ、私たち専門家の出番です。下北沢司法書士事務所は、司法書士としての法律知識はもちろん、宅地建物取引士としての不動産実務経験、さらには心理カウンセラーとしての視点も併せ持っています。手続きの面だけでなく、大家さんの心に寄り添い、不安を和らげながら、最も良い解決策を一緒に見つけ出すことができます。

この困難な状況を乗り越えるための第一歩は、専門家に現状を話してみることです。当事務所では初回のご相談は無料でお受けしています。どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。あなたの声をお聞かせいただくことから、解決は始まります。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

相続財産は隠せる?バレる理由と疎遠な相続人との円満解決策

「他の相続人に財産内容を言いにくい・・・」そのお気持ち、よく分かります

「他の相続人は故人とは疎遠だったのに、財産だけ主張されるのは納得がいかない」「できることなら、一部の財産は知らせずに手続きを終えたい」

相続のご相談をお受けしていると、このようなデリケートなお気持ちを打ち明けられることが少なくありません。特に、故人様の介護や身の回りのお世話を一身に担ってこられた方ほど、そのようにお感じになるのは無理からぬことでしょう。

以前、当事務所にご相談いただいた方も、同じような悩みを抱えていらっしゃいました。

「他の相続人とは疎遠で、もう何年も連絡を取っていません。私が故人の遺産を生活の糧として考えていたため、正直に預貯金の額を伝えて相手が興味を示し、話がこじれるのが怖いのです。なんとか知られずに済む方法はないでしょうか」

このようなご事情は理解できます。しかし、その選択には状況によっては大きなリスクが伴うことをお伝えしなければなりません。

この記事では、なぜ現代の相続手続きにおいて財産を隠し通すことが難しいのか、その具体的な理由と、疎遠な相続人がいても円満な解決を目指すための現実的な道筋を、専門家の視点から詳しく解説していきます。

そして、今回のご相談者様は、結果的に財産開示をせずに円満解決しました。どのような道筋を通ってそのような状態になったのかお話ししていきます。

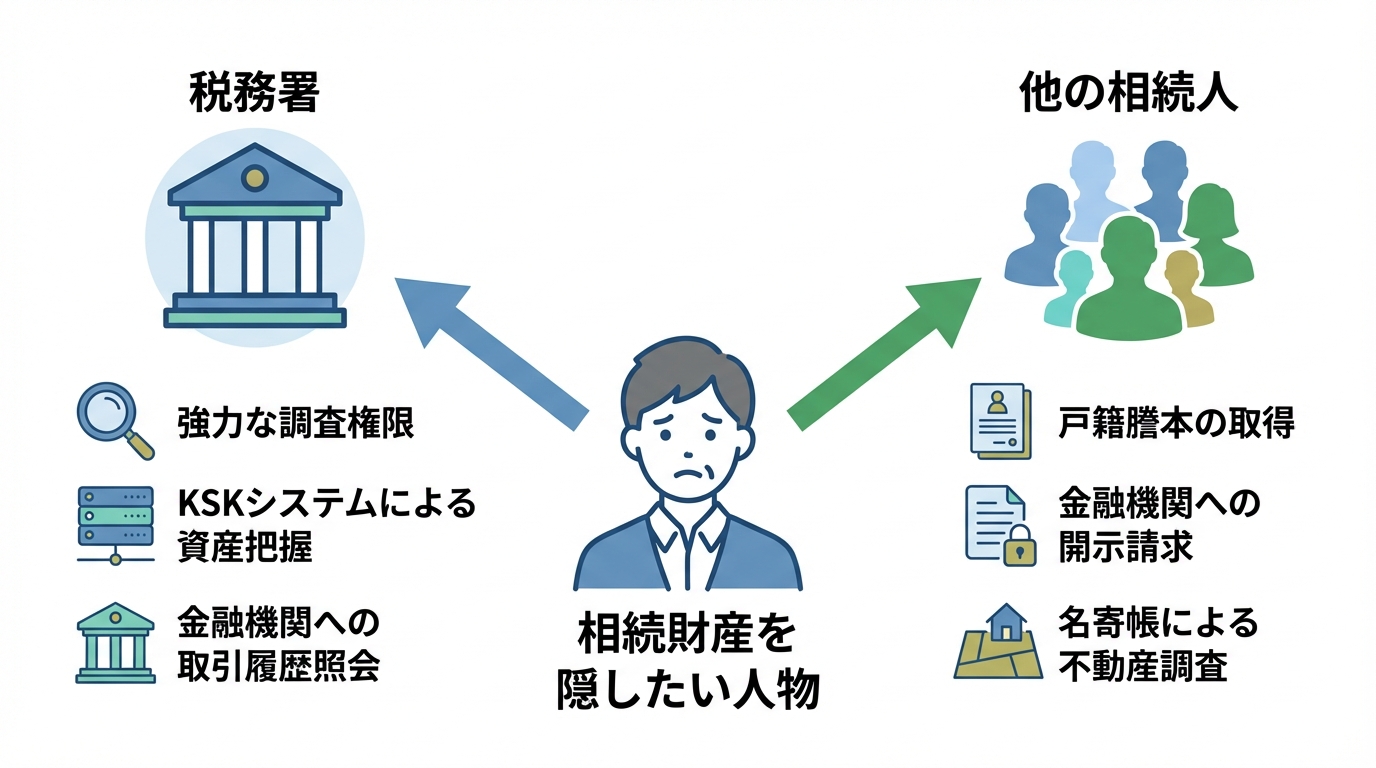

結論:相続財産を隠し通すことは極めて困難です

単刀直入に申し上げますと、現代の相続手続きにおいて、他の相続人や税務署に財産を完全に隠し通すことは極めて困難です。

「タンス預金ならバレないのでは?」「昔の口座だから大丈夫だろう」といった希望的観測は、残念ながら通用しません。その理由は大きく分けて2つあります。それは「税務署」と「他の相続人」という、あなたが隠したい相手自身が、強力な調査権限を持っているからです。それぞれ具体的に見ていきましょう。

理由1:税務署は「お金の流れ」を徹底的に調査する

相続税の申告漏れを防ぐため、税務署は私たち専門家が驚くほど強力な調査権限を持っています。特に「KSK(国税総合管理システム)」というシステムを活用し、故人の生前の所得や納税状況、不動産の保有履歴などを全国規模で一元管理しています。これにより、税務署は相続が開始した時点で「この方なら、これくらいの財産があるはずだ」という概算を把握しているのです。

もし申告された相続財産がその概算より著しく少ない場合、税務調査の対象となる可能性が高まります。

税務署は、調査が必要と判断すれば、法令に基づく照会等により金融機関の取引状況を確認することがあります。故人名義の口座に限らず、資金移動の状況によっては相続人名義への入出金の流れも確認対象となり得るため、不自然な現金引出しや名義預金がある場合は発覚リスクが高まります。こうした調査によって、意図的に隠された銀行預金や名義預金は、高い確率で発覚します。

国税庁が公表した資料によると、令和4事務年度(令和4年7月〜令和5年6月)の実地調査1件あたりの申告漏れ課税価格は3,209万円、追徴税額は816万円にのぼります。これは、税務署がいかに正確に財産を把握しているかの証左と言えるでしょう。

理由2:疎遠な相続人にも「財産調査の権利」がある

税務署だけでなく、他の相続人にも財産隠しが発覚する可能性があります。「疎遠だから」「連絡を取っていないから」といって安心はできません。なぜなら、相続人には法律で認められた正当な「財産調査の権利」があるからです。

具体的には、相続人であれば誰でも以下の調査が可能です。

- 戸籍謄本の取得:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させることができます。

- 金融機関への照会:戸籍謄本で相続人であることを証明すれば、全国の金融機関に対し、被相続人名義の口座の残高証明書や過去の取引履歴の開示を請求できます。

- 名寄帳の取得:市区町村役場で「名寄帳」を取得すれば、その市区町村内に被相続人が所有していた不動産の一覧を確認できます。これにより、固定資産税の通知書に載っていない不動産も判明します。

つまり、あなたが財産を隠そうとしても、他の相続人が「何かおかしい」と疑いを持ち、本気で調査に乗り出せば、その存在が明らかになってしまうのです。むしろ、隠していた事実が発覚することで、相手の不信感は頂点に達し、円満な解決が極めて困難になるでしょう。

財産隠しが発覚した際の5つの重い代償

「もしバレたら、少し怒られて、追加で税金を払えば済む話だろう」

もし、そのようにお考えなら、それは大変危険な誤解です。財産隠しが発覚した際の代償は、金銭的なものにとどまらず、あなたの人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。具体的に5つのリスクを解説します。

- 重い追徴課税:申告漏れが発覚した場合、本来の税額に加えペナルティとして「過少申告加算税(10〜15%)」が課されます。さらに、意図的な財産隠しと判断された場合は、より重い「重加算税(35〜40%)」が課されることになります。

- 延滞税の発生:納税が遅れた期間に応じて、年率最大14.6%(変動あり)の「延滞税」が日割りで加算されます。発覚が遅れるほど、この負担は雪だるま式に増えていきます。

- 親族間の紛争が泥沼化:金銭的なペナルティ以上に深刻なのが、親族間の信頼関係の崩壊です。財産を隠された相続人は、あなたに対して強い不信感と怒りを抱くでしょう。その結果、遺産分割協議はまとまらず、家庭裁判所での調停や審判といった、時間も精神もすり減らす泥沼の争いに発展しかねません。

- 相続権の剥奪(相続欠格):遺産を隠したり、勝手に処分したりする行為は、民法第891条で定められた「相続欠格事由」に該当する可能性があります。なお、遺産分割の場面で財産を隠したことが発覚すると、遺産分割協議がやり直しになったり、返還請求などの民事上の責任を追及されたりするおそれがあります。

- 刑事罰の可能性:極めて悪質な脱税行為(偽りその他不正の行為)と判断された場合、相続税法の規定により「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)」等の刑事罰が科される可能性もあります。

軽い気持ちで行った財産隠しが、金銭、家族関係、そしてあなた自身の法的地位まで、すべてを失いかねない深刻な事態を招くのです。

疎遠な相続人がいても円満解決を目指す道筋

では、どうすればよいのでしょうか。リスクを理解した今、進むべき道は一つです。それは、「隠す」のではなく「誠実に開示し、対話する」こと。遠回りに見えて、これが最も穏便かつ、結果的にあなたの利益を守ることにも繋がる解決策なのです。

ここで、冒頭でご紹介したご相談者様が、その後どのように解決に至ったか、当事務所での実例をお話しします。

司法書士が語る解決事例:信頼関係の構築が鍵となったケース このご依頼者様は、他の相続人とは連絡が取れないほど疎遠で、ご自身の生活のため、遺産はすべてご自身が相続したいと強く希望されていました。

まず私がお伝えしたのは、「相続人であれば、誰でも財産を調査する権利があるため、隠し通すことはできません。むしろ、誠実な姿勢を見せることが交渉の第一歩です」ということでした。

そこでご本人と話し合い、次のような戦略を立てました。まず、私(司法書士)が代理人として他の相続人の方々の住所を調査し、お手紙をお送りする。その手紙では、まず「ご依頼者が全財産を相続したいと希望している」という意向を丁寧にお伝えします。そして、「ご希望であれば、財産の内容をまとめた財産目録も開示いたします」という一文を添えることにしたのです。

実際にこの方針で進めたところ、他の相続人の皆様から、ご依頼者がすべての財産を相続することにご同意いただけました。実際には、財産目録の開示を求められる方は一人もいらっしゃいませんでした。結果として、ご依頼者様のご希望通りの形で、円満に遺産分割協議をまとめることができたのです。

このケースの成功要因は、最初から隠すのではなく、「いつでも開示する用意がある」という誠実な姿勢を専門家を通じて示したことで、相手方の信頼を得られた点にあると考えています。また、他の相続人の方が地理的に少し離れた場所にお住まいだったことも、心理的な距離感となり、スムーズな合意につながった一因かもしれません。

この事例のように、感情的な対立を避け、戦略的に手続きを進めることで、円満な解決は十分に可能です。そのための具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:まずは専門家へ相談し現状を整理する

一人で抱え込まず、まずは私たちのような相続の専門家にご相談ください。現状を客観的に整理し、法的な見通しを立てることが最初の重要な一歩です。専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 正確な相続人の確定:戸籍を調査し、法的に誰が相続人になるのかを間違いなく確定します。

- 相続財産の網羅的な調査:預貯金、不動産、有価証券など、あらゆる財産を調査し、漏れを防ぎます。

- 法的に有効な財産目録の作成:後のトラブルを防ぐため、法的に有効な形式で財産目録を作成します。

- 今後の戦略立案:あなたの希望を最大限に実現するため、どのような手順で進めるべきか、戦略を一緒に考えます。

当事務所の代表は心理カウンセラーの資格も有しております。法的な問題だけでなく、ご家族との関係性に関するお悩みや不安なお気持ちも、どうぞ安心してお話しください。

ステップ2:連絡が取れない相続人の住所を調査する

疎遠な相続人や音信不通の相続人がいる場合、まずはその方の現在の住所を調べる必要があります。これは、戸籍から「戸籍の附票」という書類を取得することで、住民票上の住所を確認できます。こうした調査は、司法書士が職務上の権限で行える場合があるため、ご自身で進めるよりも手続きが進めやすくなることがあります。詳しくは連絡が取れない相続人がいる場合の手続きに関する記事もご参照ください。

万が一、戸籍の附票に記載の住所に住んでいない場合でも、「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」といった家庭裁判所を通じた手続きが検討できる場合があります。手続きは複雑になることもありますが、状況に応じて解決に向けた選択肢を整理して進めていきます。

ステップ3:専門家を介して誠実な連絡をとる

相続人の所在が判明したら、いよいよ連絡を取ります。この最初のコンタクトが、その後の交渉を大きく左右するため、非常に重要です。当事者同士で直接連絡を取ると、過去の感情的なしがらみから、話がこじれてしまうケースが少なくありません。

そこで、司法書士のような第三者が代理人として連絡を取ることで、相手の警戒心を和らげ、冷静な話し合いのテーブルに着いてもらいやすくなります。私たちが作成する手紙では、以下の点に配慮し、高圧的にならず、誠実なトーンを心がけます。

- 突然の連絡で相手を驚かせないよう、丁寧な前置きをする。

- 相続が発生したという客観的な事実を、淡々と通知する。

- 今後の手続きを進めるにあたり、ご協力をお願いしたい旨を伝える。

疎遠な相続人の心理に配慮した丁寧なコミュニケーションが、円満解決への鍵となるのです。

当事務所が「穏便な解決」のためにできること

相続の問題は、法律だけで割り切れるものではありません。ご家族それぞれの歴史や感情が複雑に絡み合っています。だからこそ、手続きを画一的に進めるのではなく、一件一件のご事情に合わせた丁寧な対応が不可欠です。

大手事務所では、組織として安全な手続きを進めるため、どうしてもマニュアルに沿った対応になりがちです。しかし、私たちのような個人事務所は、ご依頼者様一人ひとりの背景事情やお気持ちを深くヒアリングし、オーダーメイドの解決策をご提案できる強みがあります。

例えば、他の相続人の方にお送りする手紙一つをとっても、どのような言葉を選べば相手の心を不必要に刺激しないか、どのような順番で話を進めればご依頼者様の希望が通りやすくなるか、文面の一言一句まで、あなたと一緒に考え、調整していきます。

法律論を振りかざすのではなく、ご依頼者様、そして他の相続人の方々の感情にも配慮したコミュニケーションを設計すること。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士として、当事務所が最も大切にしていることです。

「財産を隠したい」というお気持ちの裏にある、あなたの本当の願いや不安を、まずは私たちにお聞かせください。そこから、穏便な解決への道がきっと見つかるはずです。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

相続前の財産分配の念書は有効?専門家が解説【2026年最新】

「兄に全財産を」相続前の約束、その想いを法的に実現するには

「父の面倒をずっとみてくれた兄に、全ての財産を相続してほしいんです。そのための念書を作れませんか?」

千葉市から世田谷の当事務所を訪ねてくださった方から、このようなご相談を受けました。お父様とお兄様が杉並区にお住まいで、近くの専門家を探して私にたどり着いてくださったとのこと。ご兄弟の絆の深さと、お兄様を思う真摯なお気持ちがひしひしと伝わってきました。

「兄より私の方が経済的に余裕がある。だから、父の財産はすべて兄に渡したい」

そう願う弟様のお気持ち、良く伝わってきました。しかし、大変残念ながら、相続が始まる前に特定の誰かが遺産をどう分けるかを約束しても、その約束自体には法的な効力がないのです。むしろ、効力のない文書を無理に作成してしまうと、かえって後々のトラブルの火種になりかねません。

その旨をご説明したところ、ご相談者様は少しがっかりされたご様子でした。しかし、私は続けました。

「念書には法的な効力はありませんが、他の方法で実現していきましょう。ご兄弟の考えが一致していれば問題の半分は解決したようなものです。法的にきちんと形にする方法はちゃんとありますよ。」

このご相談では、最終的にご家族皆様が納得する形で、弟様の想いを実現するお手伝いをさせていただきました。この記事では、この事例のように「相続前に財産の分け方を決めておきたい」と願う方が、なぜ簡単な約束では不十分なのか、そして、どうすればその大切な想いを確実に未来へ繋げられるのかを、専門家の視点から丁寧にご説明します。

なぜ?相続前の「念書」や「合意書」に法的な効力がない理由

「兄弟で話し合って決めたことなのに、どうして法的に無効なの?」と疑問に思われるかもしれません。その理由は、相続に関する権利が「いつ」発生するのか、という法律の基本的なルールにあります。結論から言うと、相続に関する権利は、財産を遺す方(被相続人)が亡くなった瞬間に初めて生まれるものだからです。

相続権はいつ発生するのか?基本的なルールを理解する

まだ誰も持っていない権利について、事前に「放棄します」とか「あなたにあげます」と約束しても、それは法的には意味を持ちません。そもそも、嫌な話にはなりますが人は順番通りに亡くなるとは限りません。もしも相続する立場の方が先に亡くなったら、最初から相続人にすらならないのです。

被相続人がご存命の間は、相続人には「将来、財産を受け取るかもしれない」という期待があるだけで、具体的な権利(相続権)はまだ発生していません。したがって、相続が始まる前に交わした「財産は要りません」「全財産を長男に」といった合意書や念書は、法的には無効と判断されてしまうのです。

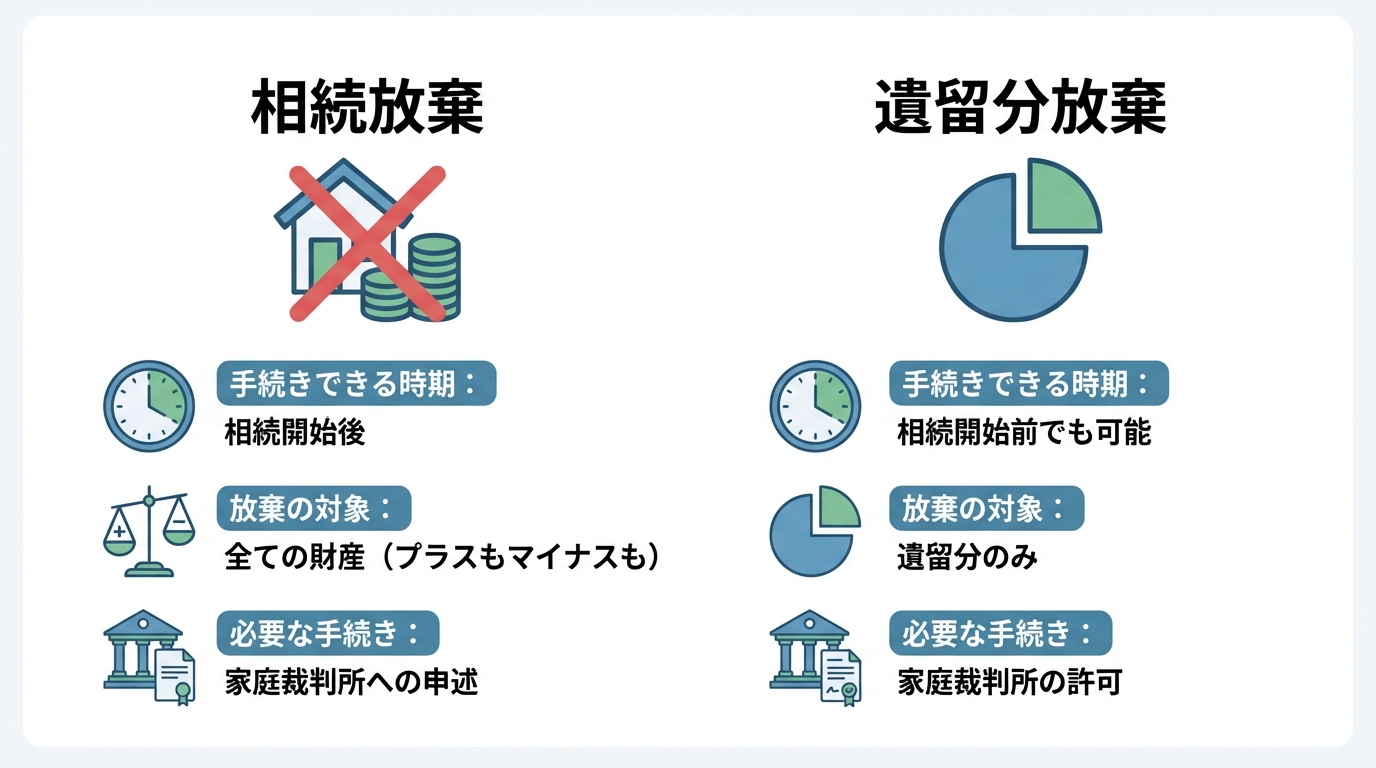

「相続放棄」と「遺留分放棄」の違いとタイミング

ここで、よく混同されがちな「相続放棄」と「遺留分放棄」という2つの手続きについて、その違いを明確にしておきましょう。特に「いつできるのか」というタイミングが決定的に異なります。

| 相続放棄 | 遺留分放棄 | |

|---|---|---|

| 手続きできる時期 | 相続開始後(自分が相続人だと知った時から3ヶ月以内) | 相続開始前(被相続人の生前)でも可能 |

| 放棄の対象 | プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も全て | 遺留分のみ(最低限保障された遺産の取り分) |

| 必要な手続き | 家庭裁判所への申述 | 家庭裁判所の許可が必要 |

「相続放棄」は、借金なども含めた全ての財産を引き継がないための手続きで、相続が開始した後(亡くなった後)にしかできません。一方で、「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことです。そしてこの遺留分に限っては、家庭裁判所の許可を得れば、相続が始まる前(生前)に放棄することが可能です。この違いが、生前の対策を考える上で非常に重要なポイントとなります。

想いを形にする2つの確実な方法:遺言書と遺留分放棄

さて、相続前の念書が無効であることはご理解いただけたかと思います。では、どうすれば「特定の人に財産を多く遺したい」という想いを法的に実現できるのでしょうか。ご安心ください。そのための確実な方法が、主に2つあります。

- 遺言書(特に公正証書遺言)を作成する

- 生前に遺留分放棄の手続きを行う

これらの方法は、それぞれ単独でも有効ですが、組み合わせることでさらに強力な効果を発揮します。これから、一つずつ詳しく見ていきましょう。

方法1:最も確実な意思表示「公正証書遺言」を作成する

ご自身の意思で財産の分け方を決める最も基本的で確実な方法が、遺言書の作成です。特に、私たち専門家が強くお勧めするのは「公正証書遺言」です。

遺言書には、自分で手書きする「自筆証書遺言」もありますが、法律の専門家である公証人が作成に関与する公正証書遺言には、それを上回る大きなメリットがあります。将来の相続トラブルを本気で防ぎたいと考えるなら、遺言書を作成すべきケースでは、公正証書遺言を選ぶことが賢明な選択と言えるでしょう。

公正証書遺言のメリット:なぜ専門家は勧めるのか

公正証書遺言には、主に次のようなメリットがあります。

- 法的な不備で無効になるリスクを大幅に低減できる

自筆証書遺言では、日付の記載漏れや押印ミスといった些細な形式不備で、遺言全体が無効になってしまうケースが後を絶ちません。公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成するため、このようなリスクを限りなくゼロにできます。 - 相続開始後の手続きがスムーズ(検認不要)

自筆証書遺言が見つかった場合、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、不動産の名義変更や預金の解約などができません。公正証書遺言ならこの検認手続きが不要なため、相続人はスムーズに手続きを進めることができます。 - 原本が公証役場で保管され、紛失・改ざんの心配がない

作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。そのため、誰かに隠されたり、内容を書き換えられたり、あるいは紛失してしまったりする心配がありません。 - 遺言者の意思能力が担保されやすい

公証人が遺言者本人と直接面談し、意思能力(判断能力)があることを確認した上で作成します。そのため、後から他の相続人に「遺言を書いた時、本人は正常な判断ができなかったはずだ」と遺言の有効性を争われるリスクを低減できます。

デメリットと注意点:費用と手間はかかる?

一方で、デメリットも存在します。それは、自筆証書遺言に比べて費用と手間がかかる点です。

公正証書遺言の作成には、財産の価額に応じた公証人の手数料が必要です。また、作成時には原則として2名以上の証人が必要となります。しかし、これらのデメリットは、見方を変えればメリットとも言えます。

確かに費用はかかりますが、それは将来の相続トラブルを防ぎ、家族が裁判などで争うことになった場合の膨大な費用や精神的負担を考えれば、むしろ合理的な投資と考えることもできるでしょう。証人が見つからない場合でも、司法書士などの専門家や公証役場で紹介してもらうことが可能です。当事務所の料金一覧もご参考に、まずは一度ご相談ください。

方法2:相続人の合意を得て「生前の遺留分放棄」を行う

遺言書と並んで、もう一つ強力な選択肢となるのが「生前の遺留分放棄」です。これは、特定の相続人に財産を集中させたい場合に、他の相続人にあらかじめ遺留分を放棄してもらう手続きです。冒頭の事例のように、相続人同士の協力が得られる場合には非常に有効な手段となります。

ただし、これは非常に重要な権利を事前に手放すことになるため、簡単な合意書などでは認められず、家庭裁判所に申し立て手続き、そして許可を得ることが必要になります。

民法第1049条に定められた「遺留分放棄」とは

遺留分放棄の根拠となる条文を見てみましょう。

(遺留分の放棄)

第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

このように、民法では生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必須と定められています。なぜなら、遺留分は相続人の生活を保障するための大切な権利だからです。もし、親や他の兄弟からのプレッシャーなど、本人の自由な意思に基づかない形で安易に権利を放棄させられることがないよう、中立な立場の家庭裁判所が「本当に本人の意思か」「不当な状況に置かれていないか」を慎重に判断する仕組みになっているのです。この手続きは、事業承継などでも活用されることがあります。

家庭裁判所での手続きの流れと許可のポイント

生前の遺留分放棄の手続きは、大まかに以下の流れで進みます。

- 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う

- 戸籍謄本や財産目録などの必要書類を提出する

- 家庭裁判所による審査(場合によっては申立人との面談・審問)

- 許可(または不許可)の審判が下される

家庭裁判所が許可を出すかどうかを判断する際には、主に以下の3つのポイントを重視すると言われています。

- 本人の自由な意思に基づいているか(誰かに強要されていないか)

- 放棄の理由に合理性・必要性があるか(なぜ放棄するのか、その理由が妥当か)

- 見返りとなる代償があるか(放棄する代わりに、生前贈与などを受けているか)

特に③の代償は重要で、全くの無償で重要な権利を放棄することは、本人の不利益が大きすぎると判断され、許可が下りにくくなる傾向があります。そのため、放棄する代わりに一定の金銭を生前贈与するなどの配慮が求められることが一般的です。

注意!遺留分放棄をしても相続権はなくならない

ここで、非常に重要な注意点があります。それは、遺留分を放棄しても、「相続人」としての権利がなくなるわけではない、ということです。

遺留分放棄は、あくまで「遺言の内容が自分の遺留分を侵害していても文句を言いません」という意思表示に過ぎません。もし、遺言書自体が存在しなければ、遺産分割協議に参加して法定相続分を主張する権利は残ったままなのです。

したがって、冒頭の事例のように「兄に全財産を相続させる」という目的を確実に達成するためには、【①お父様に『全財産を長男に相続させる』という内容の公正証書遺言を作成してもらう】ことと、【②弟様が家庭裁判所で生前の遺留分放棄の許可を得る】ことをセットで行うのが最も確実な方法となります。これなら、遺言の内容が遺留分によって覆される心配もなく、お父様の意思とご兄弟の想いを、法的により確実な形で実現しやすくなります。

そもそも「遺留分」は請求しない選択をする場合が多い

ここまで遺留分と遺留分の放棄について説明してきましたが、もう1つ重大なポイントがあります。それは、「そもそも遺留分を請求するかどうかは自由である」という点です。必ず遺留分をもらわなければならないものではありません。今回ご紹介した依頼者様は「遺言さえあれば兄も安心するだろうし、自分が遺留分を請求することはない。遺言作成のみお願いします」とおっしゃられました。後日、私は依頼者様とお父様のご自宅を訪問。お兄様も交えて遺言の説明をお父様にしました。正式にお父様から遺言作成のご依頼をいただき、文案作成・公正役場との文案作成を行い無事に遺言を作成しました。

まとめ:家族の想いを未来へ繋ぐために、今できること

今回は、相続が始まる前の財産分配の約束について解説しました。大切なポイントを振り返りましょう。

- 相続人同士で交わした「念書」や「合意書」に、法的な効力はない。

- 想いを法的に実現するには「遺言書(特に公正証書遺言)」の作成が基本となる。

- 相続人の協力が得られるなら、家庭裁判所の許可を得て「生前の遺留分放棄」も可能。

- 「公正証書遺言」と「生前の遺留分放棄」を組み合わせることで、最も確実に想いを実現できる。

- 遺留分はそもそも請求しない選択もできる。家族の中で問題が起こらなそうなら遺留分放棄までがしなくとも良い。

相続の問題は、法律や手続きが複雑なだけでなく、ご家族それぞれの歴史や感情が絡み合う、非常にデリケートな問題です。特に、生前の対策となれば、ご家族にどう切り出せばいいか悩んでしまう方も少なくありません。

当事務所の代表は、心理カウンセラーの資格も有しております。法的な手続きを正確に進めるのはもちろんのこと、ご家族のお気持ちに寄り添い、皆様が納得できる円満な解決策を一緒に見つけていくことを何よりも大切にしています。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご自身の想いをお聞かせください。あなたのその大切な想いを、確かな形で未来へ繋ぐお手伝いをさせていただきます。

今回のご依頼のように事務所のある世田谷近辺でなく、他県からのご依頼も頂戴しております。どうぞお気軽にお問合せください。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

なぜ相続専門の司法書士に依頼した方が気持ちよく進むのか|理由を解説

なぜ多くの司法書士は複雑な相続案件を断るのか?

「知人の税理士から紹介された司法書士に、相続の相談をしに行ったんです。でも、通り一遍の説明だけで、具体的にどう進めるかの話もなく、なんだか受けてもらえなさそうな雰囲気で…」

これは、実際に当事務所へ相談に来られた方から伺ったお話です。その方は、最初の司法書士には事実上断られてしまったと感じ、藁にもすがる思いで当事務所の扉を叩いてくださいました。結果として、当事務所でご依頼をお受けし、多数にのぼる相続人の方を調査して連絡を取り、遺産分割協議書を作成。無事に不動産の名義変更(相続登記)まで完了させることができました。

同じ司法書士なのに、なぜこのように対応が分かれてしまうのでしょうか。

実は、司法書士の仕事は大きく2つのタイプに分類できます。「先の見えている短期的な仕事」と「先の見えない長期的な仕事」です。そして、司法書士の仕事の大半は前者、つまり「結果の見えている短期的な仕事」が多いのが実情です。

例えば、不動産会社や銀行から依頼される売買の登記。売買日が決まっており、数ヶ月で完了する短期的な仕事です。他にも税理士さんからご紹介いただく会社の役員変更登記や相続の登記などのような内容の登記をするかは税理士さんの方で整理もされていて、こちらも数か月程度で終わることが多いです。しかし、個人の方から直接相続のご依頼を受けると、状況は一変します。相続人同士でまだ何も決まっていなかったり、そもそも誰が相続人なのか、どこに住んでいるのかすら分からない状態からスタートすることも少なくありません。こうなると、解決までに半年、1年、あるいはそれ以上かかることもあります。

何より、「仕事が完結するか分からない」というリスクがあります。ご依頼を受けた段階では、相続人全員が遺産分割協議に協力してくれる保証はありません。短期的な仕事にばかり慣れている多くの司法書士は、この「先の見えない状態」に慣れていないため、複雑な相続案件を敬遠してしまうことがあるのです。

当事務所では、通常の相続登記はもちろんですが長期的で結論が見えないご相談にも積極的に取り組みます。私自身、高校卒業後に職を転々としながら司法書士を目指し、独立当初は全く仕事がない状態から始めました。先の見えない状況を経験しているからこそ、お客様が抱える不安に寄り添い、どんなに複雑な状況でも「なんとかしたい」という想いで向き合っています。

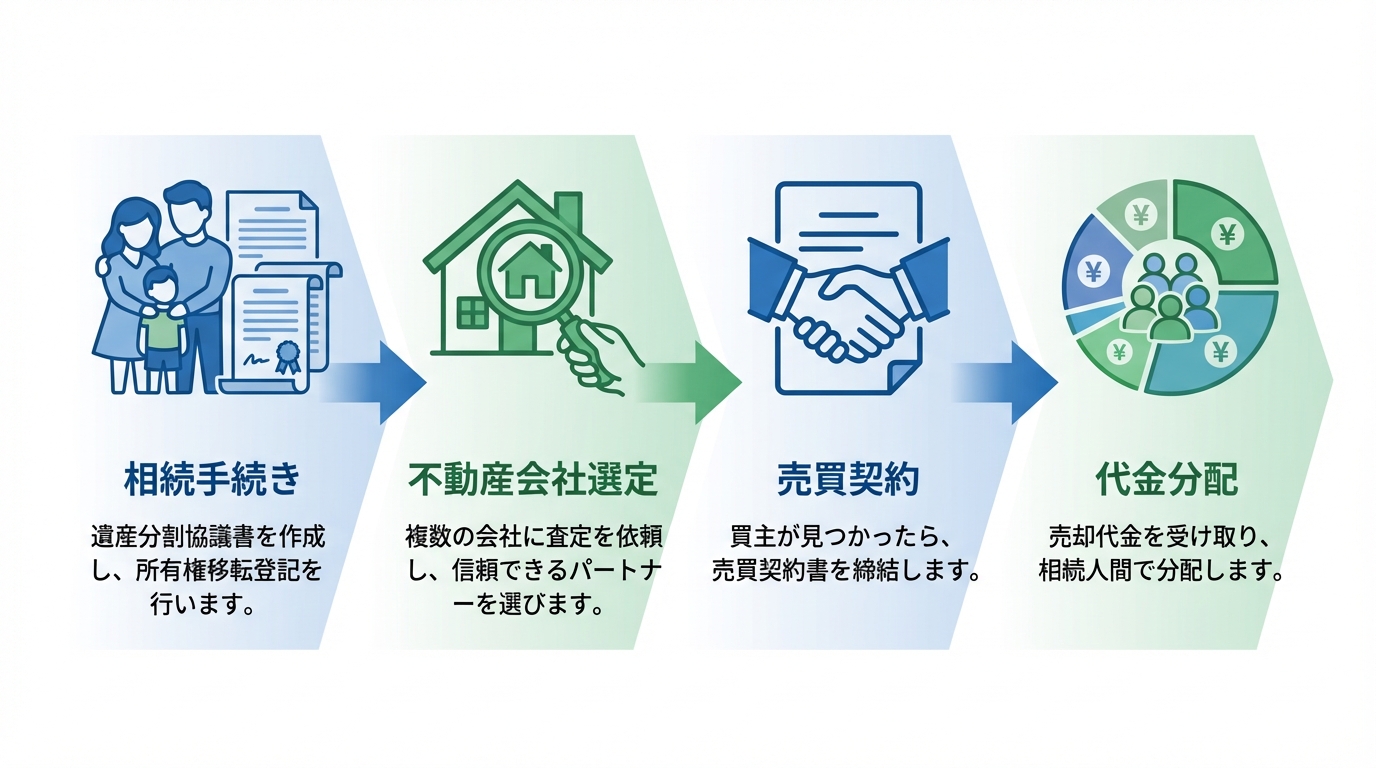

相続不動産売却の全体像|司法書士はどこまで関わる?

当事務所にご相談いただく先の見えないご相談で良くあるケースが「相続した不動産の売却」です。多数にのぼる相続人の中でお1人若しくは何人かに名義を統一し、そこから売却して売却代金を相続人で分配する。相続手続きの開始から考えると細かい調整や売却代金の分配に対する相続人の納得感など課題は山積です。しかしそんな相続不動産の売却も大きく2つのステップに分類することができます。まずは相続手続きを完了させ、その後に売却手続きに入るのが一般的な流れです。それぞれの段階で司法書士がどのように関わるのか、全体像を掴んでいきましょう。

相続不動産の売却というゴールを見据えた手続きの全体像については、不動産売却に強い司法書士とは?宅建士登録まである司法書士が解説で体系的に解説しています。

ステップ1:相続手続き(相続登記まで)

不動産を売却するには、まずその不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する「相続登記」を完了させる必要があります。相続登記を申請するためには、いくつかの重要なステップを踏まなければなりません。

- 相続人調査(戸籍収集):亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などをすべて集め、法的に誰が相続人になるのかを確定させます。

- 相続財産調査:不動産以外にどのような遺産があるのかを調査し、財産目録を作成します。

- 遺産分割協議:相続人全員で、誰がどの財産をどのように相続するのかを話し合います。この話し合いでまとまった内容は、法的に有効な「遺産分割協議書」として書面に残すことが極めて重要です。

- 相続登記の申請:遺産分割協議書などの必要書類を揃え、法務局へ不動産の名義変更を申請します。

司法書士は、この相続手続きのプロフェッショナルです。煩雑な戸籍の収集から、法的に不備のない遺産分割協議書の作成、そして相続登記の申請まで、一貫して代理することが可能です。特に遺産分割協議書の内容は、後の売却や税金の問題に直接影響するため、専門家による正確な作成が不可欠となります。

ステップ2:不動産売却と代金分配

相続登記が完了し、不動産の名義が相続人に移って初めて、売却活動を開始できます。ここからの流れは以下のようになります。

- 不動産会社の選定・媒介契約:売却を任せる不動産会社を選び、売却活動を依頼する契約を結びます。

- 売却活動・売買契約:購入希望者を探し、条件が合意に至れば売買契約を締結します。

- 決済・所有権移転登記:買主から売買代金を受け取り、同時に司法書士が所有権を買主へ移転する登記を申請します。

- 売却代金の分配:諸経費を差し引いた売却代金を、遺産分割協議書の内容に基づいて各相続人に分配します。

一般的な司法書士がこの段階で関わるのは、主に「3. 決済・所有権移転登記」の部分です。しかし、相続不動産の売却では、売却代金を公平に分ける「換価分割」がゴールになることも多く、ステップ1で作成した遺産分割協議書の内容がここでも重要になります。相続手続きから売却までの一貫した視点がなければ、思わぬトラブルに発展しかねません。

宅建士登録済の司法書士が持つ「3つの解決力」

相続手続きと不動産売却。この2つのフェーズをスムーズに繋げる観点で、宅地建物取引士(宅建士)として登録もしている司法書士は、相続から売却までを一貫してサポートしやすい存在です。単に資格試験に合格しただけでなく、不動産会社勤務を経験し宅建業法上の要件(実務経験2年以上、または登録実務講習の修了等)を満たして「登録」まで済ませている専門家は、単なる手続き代行に留まらない、3つの具体的な「解決力」を持っています。

解決力1:不動産会社と対等に話せる「実務知識」

不動産売却の成功は、パートナーとなる不動産会社の力量に大きく左右されます。しかし、一般の方が不動産会社から提示される査定価格や売却戦略が本当に妥当なものか、見極めるのは至難の業です。

宅建士として不動産業界の内部事情や営業手法を熟知している司法書士であれば、売主様の立場で、不動産会社の提案内容(査定価格の根拠や販売戦略など)を専門的にチェックし、必要に応じて交渉方針の助言を行うことができます。「この査定額の根拠は何か」「なぜこの販売戦略なのか」といった専門的な視点で厳しくチェックし、お客様が不利な条件で契約してしまうリスクを下げる一助となります。いわば、お客様にとって最適な売却パートナーを見極める「目利き」の役割を果たすことができるのです。

解決力2:共有者も納得する「手取り額の精密計算」

相続トラブルの多くは、「お金」の問題に起因します。特に不動産を共有で相続した場合、「売却価格を単純に頭数で割ればいい」と考えていると、後で揉める原因になることがあります。

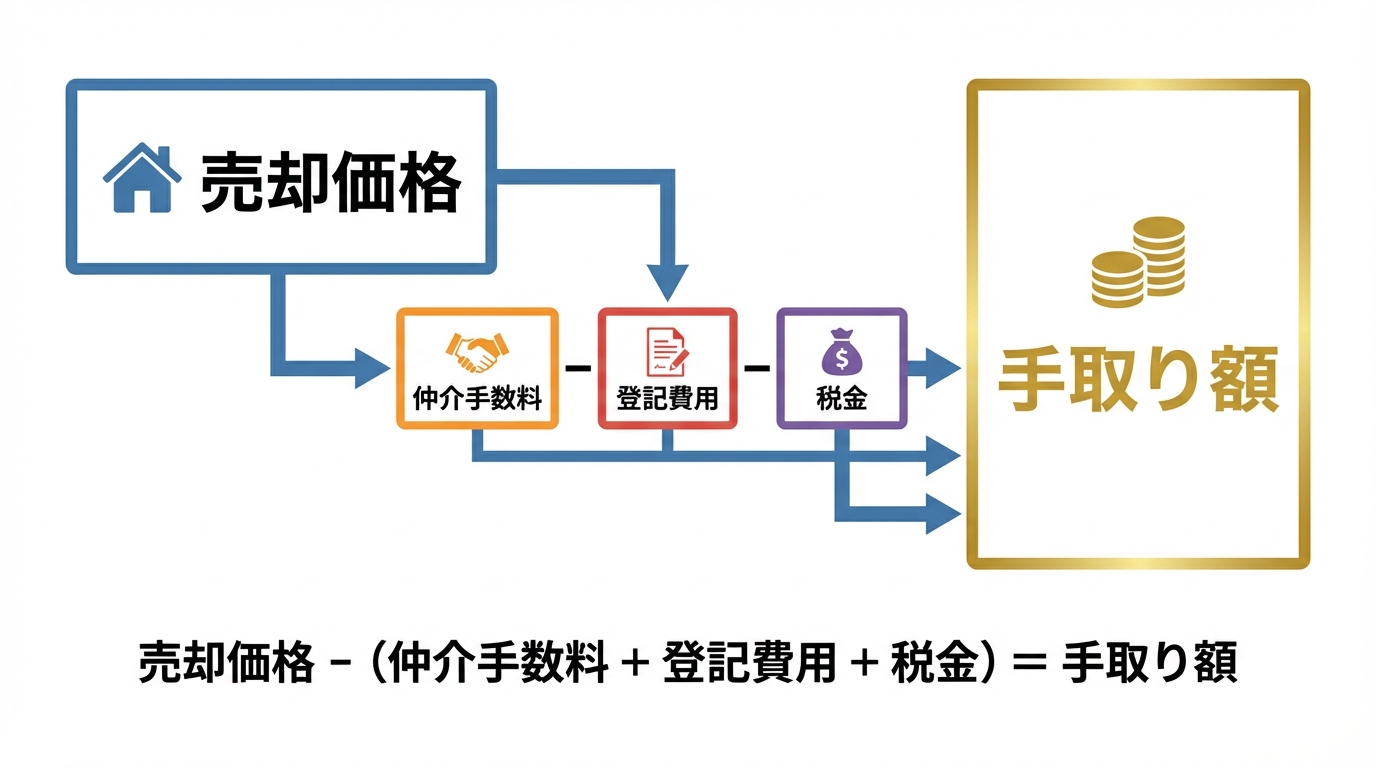

なぜなら、売却価格から仲介手数料、登記費用、印紙代、そして譲渡所得税などの税金を差し引いた「最終的な手取り額」こそが、各相続人が実際に手にする金額だからです。

宅建士登録済みの司法書士は、不動産取引にかかる諸経費の計算に精通しています。売却時の手取り金額を示す清算表など透明性の高い資料があることで、感情的な対立を避け、「誰かが損をするのではないか」という疑念を払拭し、円満な合意形成を強力にサポートします。

参照:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

解決力3:困難な売却を実現する「豊富な経験」

「相続人が10人以上いる」「共有者の一人と連絡が取れない」「親族が住んでいるが、協力してくれない」…。こうした複雑な事情を抱えた不動産は、一般的な不動産会社から敬遠されがちです。

法的な手続きと不動産実務の両方を熟知しているからこそ、こうした困難な案件にも対応できます。例えば、相続人が多数いる場合は、粘り強く連絡・調整を行い、合意形成を支援します。判断能力が不十分な相続人がいる場合は、家庭裁判所の手続きを経て成年後見制度を利用した不動産売却の道を探るなど、法的なアプローチと実務的なアプローチを組み合わせ、複雑に絡み合った問題を一つひとつ解きほぐし、売却というゴールまで導きます。どんなに困難に見える状況でも、諦める必要はありません。

手続きだけじゃない。相続に伴う心の負担も軽くする

相続は、単なる法律手続きではありません。ご家族の歴史や、長年の感情、時には言えなかった想いが表面化する、非常にデリケートな問題です。手続きを進める中で、ご兄弟との意見の対立や、辛い過去の記憶と向き合わなければならないこともあるでしょう。

私は司法書士であると同時に、心理カウンセラーの資格も持っています。それは、「不安や辛さを抱えた人でも相談しやすい、心に優しい事務所でありたい」という想いがあるからです。

法律の専門家として最適な解決策を提示するのはもちろんですが、それ以上に、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを大切にしています。なぜなら、相続の感情的な対立を乗り越え、心が納得して初めて、本当の意味での解決が訪れると信じているからです。法務と心理の両面から、お客様の心の負担を少しでも軽くするお手伝いができれば幸いです。

ご相談から解決までの流れと費用

「専門家に相談したいけど、費用がいくらかかるか不安…」と感じる方も多いと思います。当事務所では、安心してご相談いただけるよう、透明性の高い料金体系を心がけています。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、どのような手続きが必要か、解決までの道筋を分かりやすくご説明します。その上で、作業に着手する前には必ず詳細なお見積りを提示いたしますので、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。

相続手続き、不動産会社とのやり取り、税理士との連携などを個別に依頼すると、かえって時間も費用もかさんでしまうことがあります。相続から売却の出口までワンストップでご依頼いただくことで、結果的にトータルのコストを抑え、お客様の負担を軽減できる可能性もございます。

何から手をつけていいか分からないという方も、まずはお話をお聞かせください。

まずは無料相談からお問い合わせください

まとめ:出口戦略まで見据えた司法書士選びが成功の鍵

相続した不動産を売却するというゴールを達成するためには、単に目の前の相続登記をこなすだけでは不十分です。相続人全員が納得する遺産分割から、最適な不動産会社の選定、そして最終的な売却代金の分配まで、すべてのプロセスを見通した「出口戦略」が不可欠です。

その複雑な課題を解決に導けるのは、法務と不動産実務の両方に精通し、さらには依頼者の心情まで深く理解できる専門家です。特に、宅建士の「登録」まで済ませ、不動産業界での実務経験を持つ司法書士は、お客様にとって最も心強いパートナーとなり得ます。

先の見えない長期的な問題にも粘り強く対応し、お客様の心にも寄り添う。それが当事務所の信条です。一人で悩まず、ぜひ一度、私たちにご相談ください。未来への第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

不動産投資の借金問題、司法書士が解決への道を照らします

その苦しみ、一人で抱えないでください

「この先どうなってしまうんだろう…」

不動産投資という希望が、いつの間にか重い鎖となり、あなたの心と体を縛り付けていませんか。毎月のローン返済の通知が届くたびに胸が締め付けられ、鳴り響く電話の音に怯える日々。かつて夢見た未来は色あせ、今はただ出口の見えない暗いトンネルを一人で歩いているような、深い孤独感に苛まれているかもしれません。

眠れない夜を過ごし、誰にも本音を打ち明けられずに、ただ時間だけが過ぎていく…。あなたの苦しみと焦りが、痛いほど伝わってきます。この記事は、単に法律や手続きを解説するためだけのものではありません。八方塞がりの状況で、藁にもすがる思いでこのページにたどり着いたあなたのための「心の応急処置」であり、そして、未来への一歩を踏み出すための具体的な道しるべです。

どうか、もう少しだけ読み進めてみてください。ここには、あなたと同じ苦しみを乗り越えた人の物語と、解決への具体的な道筋が記されています。あなたは、決して一人ではありません。

ある公務員が陥った不動産投資の罠【司法書士の現場報告】

私がこの仕事をしていると、人の心の脆さや、社会に潜む見えにくい罠の存在を痛感させられる場面に立ち会うことがあります。ある公務員の方のケースは、まさにその徴的な事例でした。実際の事例から少し変えながら、どのようなことがあったのかお話ししていきます。

ホームページからのお問い合わせは、「投資用マンションのローンがきつく、返済ができない」という切迫したものでした。実際にお会いして資料を拝見すると、状況は想像以上に深刻でした。家賃収入を、ローンの返済額が大幅に上回っているのです。しかも、空室リスクを避けるためのサブリース契約によって、ただでさえ少ない家賃収入はさらに目減りしていました。

「なぜ、こんな無茶な投資を…?」

物件購入前に収支のバランスが崩壊していることは分かりきっていたはずです。しかも、彼は2物件も同時に購入していました。私が慎重に事情を尋ねると、きっかけは不動産投資セミナーへの参加だったと、彼はぽつりぽつりと話し始めました。

セミナー後、参加者の一人の男に声をかけられたそうです。

「あなたのような優秀な人なら、このスキームを理解できる。誰にでも話せる話じゃないんです」

その言葉が、彼の心に深く突き刺さりました。公務員というプライド、しかし職場では必ずしも評価されているとは感じられない現実…。その心の隙間に、「優秀な人」という承認の言葉が甘く響いたのかもしれません。「自分は特別な人間だ」と、その男を自分の理解者だと錯覚してしまったのです。そこからは、まるで何かに取り憑かれたかのように話が進み、気づいたときには消費者金融からの多額のローン契約書にサインをしていました。

月々の返済は彼の生活を容赦なく蝕み、このままでは半年も経たずに破綻することは明らかでした。私は自己破産も視野に入れるべきだと考えましたが、彼は頑なに首を横に振りました。公務員という立場上、官報に載るような債務整理は、職場での立場を失うことと同義と感じたようです。

これは単なる投資の失敗ではありません。人の「承認欲求」という心の弱さにつけ込んだ、事件と呼んでもいいような話です。

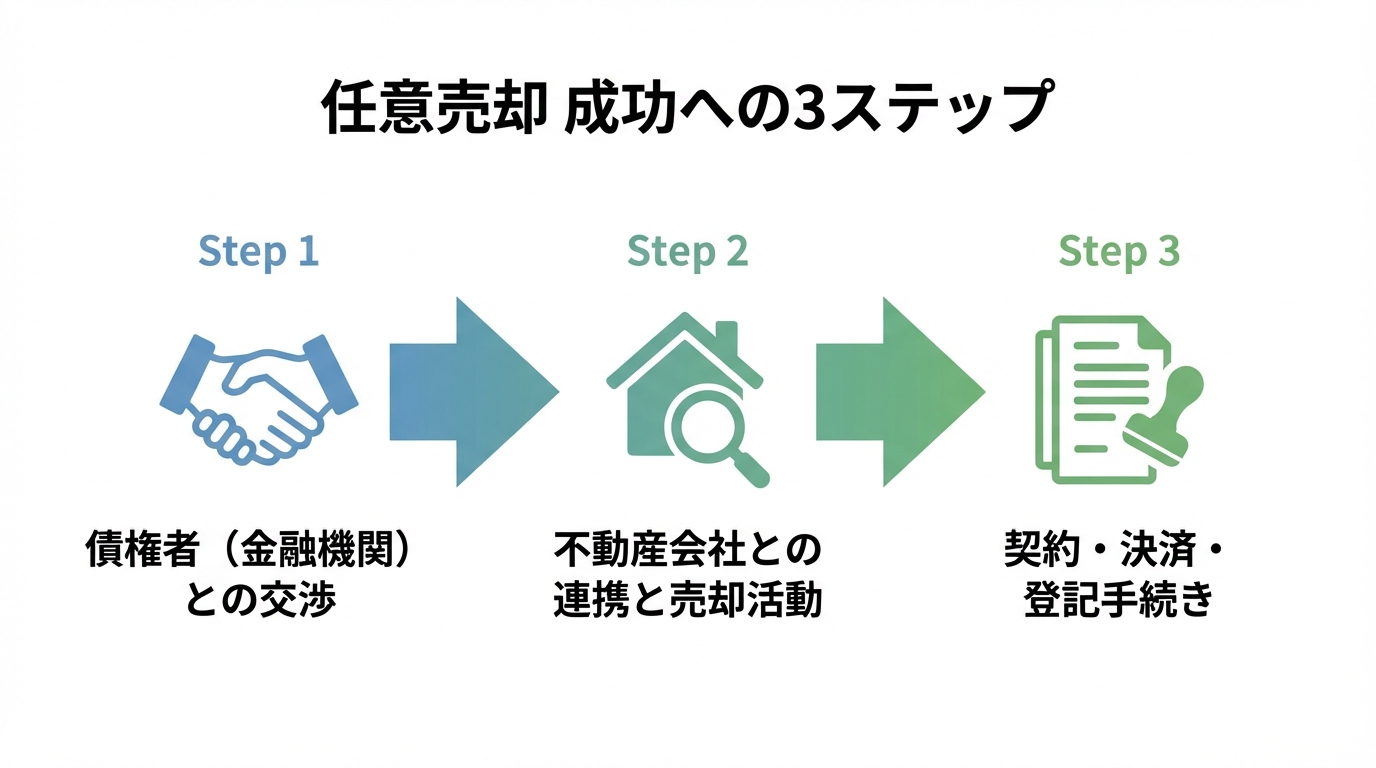

私は彼と深く話し合い、まずは負債でしかない物件を「任意売却」する方針を固めました。自己破産を避け、人生を再建するための、唯一とも言える道筋です。すぐに私は提携する弁護士や任意売却に強い不動産会社を手配し、チームで彼の再起を支える体制を整えました。金融機関との交渉、売却先の探索…そしてすべての準備が整った最後の売買手続きと、物件から担保を外す登記手続きは、司法書士である私の仕事です。

決済の日、彼に融資をした金融機関の担当者と顔を合わせた時、私は複雑な気持ちを抑えきれませんでした。なぜ、こんな無謀な融資を承認したのか。審査さえまともに行っていれば、一人の人間の人生がここまで追い詰められることはなかったはずです。

無事に手続きを終え、彼はご両親の援助も受けながら、残った借金の返済計画を立てることができました。しかし、彼の心には大きな傷と借金だけが残りました。この一件は、社会の光が当たらない場所で、いかに多くの人が静かに苦しんでいるかを、私に改めて突きつけました。この事例から、不動産で騙される人の事例を知り、同じような苦しみを避けるための参考にしていただければ幸いです。

まず現状を整理しましょう。解決への第一歩です

渦中にいると、不安や焦りで頭がいっぱいになり、冷静な判断が難しくなります。しかし、解決への道は必ずあります。まず、感情の波から少しだけ距離を置き、ご自身の状況を客観的に見つめ直すことから始めましょう。それが、確実な一歩となります。

これは詐欺?よくある手口とチェックポイント

「もしかしたら、自分は騙されたのかもしれない…」その疑念は、決して気のせいではないかもしれません。不動産投資の世界には、巧妙な手口が数多く存在します。ご自身のケースが当てはまらないか、一度振り返ってみてください。

- サブリース契約の罠:「30年間家賃保証」といった甘い言葉で誘い、数年後に一方的に賃料を減額されたり、契約を解除されたりするケースです。契約書に「経済情勢の変動により賃料は見直すことがある」といった、業者側に有利な条項が小さな文字で書かれていませんでしたか?

- 満室偽装(レントロールの偽装):購入検討時に見せられた入居状況が偽りだったケース。実際には空室だらけで、想定していた家賃収入が全く得られない状況に陥ります。「サクラ」の入居者を用意するなど、手口は悪質化しています。

- 手付金詐欺:魅力的な物件をちらつかせ、「すぐに押さえないと他に取られる」などと契約を急かし、高額な手付金を支払わせた後、連絡が取れなくなる古典的な手口です。

これらの悪徳業者の手口は巧妙で、契約書を隅々まで確認しても、法的な問題点を見つけ出すのは至難の業です。もし一つでも思い当たる節があれば、すぐに専門家へ相談することが重要です。

選択肢はゼロではありません。解決策の全体像

「もう自己破産しかない…」と諦めるのは、まだ早すぎます。あなたの状況に応じて、選べる道は複数存在します。まずは全体像を把握し、希望の光を見つけましょう。

- 任意売却:この記事で詳しく解説する、自己破産を回避するための最も有力な選択肢。金融機関の合意を得て、市場価格に近い金額で不動産を売却する方法です。

- 個人再生:裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済していく手続き。持ち家を残せる可能性があるのが特徴です。

- 任意整理:裁判所を通さず、弁護士、または法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が、取り扱い可能な範囲内で金融機関と直接交渉し、将来の利息カットや返済期間の延長などを目指す方法です。

- 特定調停:簡易裁判所の仲介のもとで、債権者と返済条件について話し合う手続きです。

このように、借金問題を解決する道筋は一つではありません。どの方法があなたにとって最善なのかを判断するためにも、専門家の知見が必要不可欠なのです。

なぜ最初に司法書士へ相談すべきなのか?

借金問題というと、弁護士や不動産会社を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、特に不動産投資の失敗が原因である場合、最初の相談相手として司法書士が最適であると私たちは考えています。それには、明確な3つの理由があります。

①問題解決の「司令塔」としての役割

不動産投資の借金問題は、法律、税金、不動産取引など、様々な専門分野が複雑に絡み合っています。どこに、何を、どの順番で相談すればいいのか分からず、途方に暮れてしまうのも無理はありません。

私たち司法書士は、そんな状況でこそ力を発揮します。まず、あなたのお話をじっくりと伺い、問題の全体像と根本原因を整理します。その上で、金融機関との交渉が必要なら弁護士を、税金の処理が必要なら税理士を、そして売却活動のためには信頼できる不動産会社を、といった形で、各分野の専門家と連携し、解決までのプロセス全体をコーディネートする「司令塔」の役割を担うのです。

先の公務員の事例でも、私がハブとなり、弁護士や不動産業者を手配しました。状況によっては、弁護士・税理士・不動産会社などとの連携が必要になりますが、司法書士が窓口となることで、相談先の整理や手続きの進め方を一緒に考え、負担を減らせる場合があります。この他士業との連携こそが、複雑な問題をスムーズに解決する鍵となります。

②任意売却を成功に導く不動産登記の専門家

自己破産を回避するための切り札となる「任意売却」。この手続きを成功させる上で、司法書士は欠くことのできない存在です。なぜなら、任意売却の最終ゴールは、単に買い手を見つけることではなく、法的に間違いなく不動産の名義を買い手へ移し、金融機関の担保権を抹消することだからです。

この「所有権移転登記」や「抵当権抹消登記」といった不動産登記の申請手続きは、専門家に依頼する場合、司法書士が「登記手続の代理」として担う代表的な分野です。どんなに交渉がうまくいき、高値で売却が決まったとしても、最後の登記手続きが正確に行われなければ、すべてが水泡に帰してしまいます。特に任意売却では、複数の金融機関や保証会社など、権利関係が複雑に絡み合うことが多く、高度な専門知識と経験が求められます。

不動産売却に強い司法書士は、登記という最終局面を見据えながら、交渉の初期段階から関与することで、トラブルのないスムーズな取引を実現します。任意売却を本気で考えるなら、不動産登記の観点からも、司法書士へ早めに相談することは有力な選択肢の一つです。

登記手続きに関するより詳しい情報は、法務局のウェブサイトでもご確認いただけます。

参照:登記の申請を御検討されている皆さまへ – 法務省

③敷居が低く、あなたの気持ちに寄り添える存在

「法律事務所」と聞くと、どこか近寄りがたい、敷居が高いと感じてしまう方も少なくないでしょう。特に、精神的に追い詰められている状況では、相談すること自体に大きな勇気が必要になるものです。

私たち司法書士は、「街の法律家」として、もっと身近で、気軽に相談できる存在でありたいと願っています。弁護士に相談する前の、最初のワンクッションとして、まずは現状と思いを吐き出しに来ていただきたいのです。体の調子が悪い時いきなり大病院ではなく近所の内科のお医者さんに行く。そこからおおまかな原因を突き止めて適切な大病院の先生宛に紹介状を書く。こういった街のお医者さんと同じような役割を果たします。

さらに、当事務所の代表は心理カウンセラーの資格も有しています。これは、法律という物差しだけでは解決できない、人の「心の問題」に深く寄り添いたいという強い想いからです。法的な解決策を提示するだけでなく、あなたが抱える不安や絶望感を受け止め、共に悩み、共に未来を考える。そんな辛い気持ちに寄り添える事務所でありたいと、私たちは心から願っています。安心して、あなたの言葉で、あなたの話を聞かせてください。

自己破産を回避する「任意売却」成功の3ステップ

では、具体的に任意売却はどのように進んでいくのでしょうか。司法書士がどのように関わり、成功へと導くのか、3つのステップに分けて具体的に解説します。この流れをイメージすることで、漠然とした不安が「やるべきこと」へと変わっていくはずです。

ステップ1:債権者(金融機関)との交渉

任意売却の最初の、そして最大の関門が、お金を貸している金融機関(債権者)の同意を得ることです。ローンを滞納すれば、金融機関は最終的に物件を「競売」にかけることができます。しかし、競売は市場価格よりもかなり安い金額で売却されることが多く、金融機関にとっても回収できる金額が少なくなってしまうデメリットがあります。

必要に応じてあなたの収支状況や今後の返済計画などをまとめた資料を準備し、金融機関に対する交渉準備をサポートします。必要に応じて提携弁護士と共に交渉の場に臨み、専門家チームとして、あなたに代わって粘り強く話し合いを進めます。

ステップ2:信頼できる不動産会社との連携と売却活動

金融機関の同意が得られたら、次は時間との勝負です。できるだけ早く、そして適正な価格で買い手を見つけなければなりません。ここで重要になるのが、任意売却の経験が豊富な不動産会社を選ぶことです。

任意売却は通常の不動産売買とは異なり、債権者との調整や複雑な手続きが伴うため、専門的なノウハウが不可欠です。私たちは、長年の経験で培った信頼できる不動産業界のネットワークの中から、あなたの物件や状況に最も適した会社を選定し、連携します。そして、売却活動がスムーズに進むよう、内覧の対応方法など、細かな点までアドバイスを行い、二人三脚で成約を目指します。

ステップ3:売買契約と決済・登記手続き

無事に買い手が見つかったら、いよいよ最終段階です。ここからは、私たち司法書士が最も専門性を発揮する場面となります。

まず、売買契約書の内容に法的な不備がないかを厳しくチェックします。そして、売買代金の支払いと物件の引き渡しを同時に行う「決済」の日には、売主であるあなた、買主、金融機関の担当者、不動産会社の担当者など、すべての関係者の間に立ち、手続き全体を取り仕切ります。お金の流れと書類のやり取りを正確に管理し、「所有権移転登記(名義変更)」と「抵当権抹消登記(担保を外す手続き)」をその日のうちに法務局に申請します。この一連の手続きがミスなく完了して、初めて任意売却は成功となります。この最終局面を確実に行うことで、あなたは安心して新しい一歩を踏み出すことができるのです。売却にかかる司法書士費用などは売却代金から精算できる場合もありますが、状況や債権者の合意内容によっては持ち出しが必要になることもあります。

未来へ踏み出すために。私たちができること

ここまで読み進めてくださり、本当にありがとうございます。

不動産投資の失敗による借金問題は、人生を根底から揺るがすほどの大きな苦しみです。しかし、その苦しみは、決して終わりではありません。法的な手続きを完了させることはゴールではなく、あなたが新しい人生を始めるためのスタートラインに過ぎないのです。

暗いトンネルの先には、必ず光が差しています。そして、その道のりを、あなたはもう一人で歩く必要はありません。私たちは、法律の専門家として最適な解決策を提示するだけでなく、あなたの心の痛みに寄り添うパートナーとして、再スタートの道のりを全力で支えます。

どうか、その重荷を少しだけ私たちに預けてみませんか。最初の一歩は、ほんの少しの勇気で踏み出せます。東京23区以外にお住いの方でも、辛いお気持ちをおもちの方はどうぞ遠慮なく当事務所にご相談ください。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

遺産分割協議「証明」書とは?数次相続での使い方【事例解説】

遺産分割協議「証明書」とは?協議書との違いと使い方を解説

相続が発生し、遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。その合意内容をまとめた書類が「遺産分割協議書」ですが、それとよく似た名前の「遺産分割協議証明書」という書類があるのをご存知でしょうか。遺産分割協議証明書は「過去に遺産分割協議が成立した」ということを証明する文書です。ある方が亡くなった後に更に相続人の誰かが無くなった時に使用します。今回は遺産分割協議書か遺産分割証明書がどちらの形を取るかが当事者の認識にかかっており、遺産分割証明書を使用することで税務上の課題解決につなげたケースをご紹介します。司法書士と税理士の連携が大切なことも伝わるケースでもありますので、ぜひご一読ください。

【事例】数次相続で税理士が「証明書」を希望した理由

遺産分割協議証明書は、単に手続きを効率化するだけの書類ではありません。今回は、当事務所が経験した「税務上の観点」からも遺産分割協議証明書がふさわしいとされた事例を紹介します。

遺産分割協議証明書が登場するということは、基本的に数次相続が発生しているケースということになります。

「数次相続」とは、最初の相続(一次相続)の遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなってしまい、次の相続(二次相続)が発生してしまう状況を指します。相続関係が複雑化し、手続きが難航しやすい典型的なケースです。

ご相談に来られたのは、お父様とお母様を短期間で相次いで亡くされたお子様たちでした。主な遺産はお父様名義の収益不動産で、お子様3人で均等に相続したいとのご希望でした。相続税の申告が必要な案件であったため、当事務所の提携税理士と連携して手続きを進めることになった事例です。

遺産分割協議書という言葉はみなさんも聞いたことがあるかも知れません。ある方が亡くなり、その方の相続人全員で、どのように財産を分配するか決めます。しかし、ここで良く起こる課題が「数次相続」です。まだ遺産分割協議書が整わない間に更に相続人の方が亡くなってしまった状態です。相続が発生すると、亡くなった方の配偶者であったり兄弟姉妹の方など同世代の相続人がいることも多く、数次相続はよく起こりがちなことでもあります。今回のご依頼者も、お父様とお母様が短期間で亡くなられたケースでした。1回目の相談で保有していた収益不動産を依頼者様と兄弟(亡くなられた方の兄弟姉妹)で同じ持分で相続したいと方針を確認しました。そしてお話の中で相続税の申告が必要なことも分かってきたので、税理士さんと連携してのお手続きもご希望いただきました。私は早速当事務所の提携税理士さんと連絡を取り、再度お客さま宅を訪問します。税理士さんとの打ち合わせも終え、着々と相続手続きを進めていました。私は遺産分割協議書の原案を作成し、税理士さんに共有します。そうすると税理士さんから「遺産分割協議証明書」の方がふさわしいのではないかと意見が出ました。意見の対象となった遺産分割協議書はお母様のものではなく、先に亡くなりかつ不動産の名義人であったお父様の遺産分割協議書です。遺産分割協議書の形だと残されたお子様3人が「お父様から引き継いだ地位」と「お父様が亡くなられて配偶者たるお母様が相続し、そこからお母様から引き継いだ地位」に基づいて遺産分割協議をします。結果的にお子さん3人が相続しますが、取得する権利の半分はお母様を経由していることがポイントです。一方、「遺産分割協議証明書」の形だとどうでしょうか。遺産分割協議証明書とは「過去に遺産分割協議があったことを証明する」文書です。この形だと、お母様の存命中にお子さん3人が亡くなったお父様名義の不動産も相続する遺産分割協議が終わっていたが、遺産分割協議書を作成する前にお母様が亡くなっていた形になります。つまり、お母様を経由しないことがポイントです。税理士さんはお父様・お母様の2人の相続税申告が必要なこのケースでは、お母様を経由すると相続税の対象となるお母様の財産額が増えてしまい、不利になると判断したのでした。司法書士の分野である民事では結果としては同じなのですが、税法の分野でどちらの構成を取るのかで差が出るのです。少なくとも本件では遺産分割協議書か遺産分割証明の差は、当事者である相続人の皆様がどのように事実関係を認識なされているかの差でした。私は当事者の認識も「遺産分割証明」にそぐうものであることを改めてご本人たちに確認し、「遺産分割協議証明書」を作成しました。今回は司法書士と税理士の信頼関係に基づく連携があってこそ達成されたものです。信頼関係がないとどうしても司法書士・税理士ともにお互いのいうことを聞いて自らの作成書類を見直したり、構成を見直したりということはやりにくいです。士業同士の連携・依頼者様との連携が大事だなと感じたケースでした。

民法上はどちらの形式でも最終的に不動産の名義は子供たちに移りますし、どちらかというと遺産分割証明書の方がメジャーなのでこちらを選びがちです。この一件は、数次相続のような複雑な案件において、司法書士と税理士の信頼関係に基づく連携がいかに重要であるかを改めて実感させられた事例でした。

司法書士と税理士の連携は難しい・・・

お互い専門家同士なので、司法書士と税理士の連携は簡単そうに思えるかも知れません。ところが、実際には司法書士・税理士同士に一定の信頼関係がないと難しい部分もあります。今回のケースも恐らくは私と面識のない税理士さんだったら「遺産分割協議証明書」の方が適切である。と言い出しにくかったのではないかと思います。お互いに知らない同士だと、そう伝えることによって相手がどんな反応を示すのか想像がつきません。「税理士から実態と違う書類作成を指示された!」と過剰反応するかも知れませんし、そもそも単純にプライドが傷ついて機嫌が悪くなるかも知れません。そして、税理士としても提出された遺産分割協議書に添って業務をこなせば問題はないはずです。司法書士としても遺産分割協議書の方がある種自然ですし、業務としては何の問題もありません。今回は司法書士・税理士が連携が取れており、かつどちらも依頼者様にとってベストな案内をしようと気持ちの方向性が同じ方向を向いているという2つの条件が揃っているからこそ取れた連携でした。ポイントがもう1つ。それは互いに独立した司法書士・税理士だというところです。私は独立する前、いくつかの士業が在籍する比較的規模の大きな事務所で働いていました。そうすると、どうしても事務所内で士業同士の力関係が生まれてしまうのです。ワンストップといっても司法書士が税理士に意見ができなかったり、税理士が司法書士に意見ができない環境だとしたらその意味は半減してしまいます。互いに独立していて、必要な時には結束して力を合わせる。この形が結果として依頼者様にベストだと考えております。

複雑な相続こそ司法書士と税理士の連携が重要です

今回の記事では、遺産分割協議証明書が使われるケースを1つ紹介いたしました。このように現実的に考えてベストな選択を税理士さんと連携しながらご案内ができるのも当事務所のメリットです。このケースでは、税務申告に使う銀行の残高証明書などや取引履歴などの必要書類の取得も当事務所で行い、税理士さんと共有しました。また相続関係をA41枚の紙で証明していく法定相続情報の取得も当事務所で行い、税務申告や相続登記、更には預貯金の相続手続きにも役立てました。

先の事例が示すように、相続手続きにおける最適な選択は、民法(司法書士の領域)の視点と、税法(税理士の領域)の視点とで異なる場合があります。自己判断で手続きを進めた結果、思わぬ不利益を被ってしまうケースもあります。

司法書士だけでなく税理士の紹介も受け、かつ緊密に連携を取って欲しい方・そもそも相続税申告が必要か分からないが、ご自身が税理士さんが必要なケースか一緒に確認して欲しい方はぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所は、経験豊富で穏やかな人柄の税理士をはじめ、様々な専門家と強固な信頼関係を築いています。ご依頼いただければ、司法書士が窓口となり、税理士や弁護士など必要な専門家と連携して、法務面・税務面の両方からお客様にとって最善の解決策をワンストップでご提案することが可能です。これは、司法書士と他士業の連携による大きなメリットです。

エリアも事務所のある世田谷区をはじめ、江東区や北区など世田谷から遠めの区も含めた東京23区や、千葉・埼玉・神奈川など首都圏の方からご依頼をいただいております。

対応エリアはこちら↓

対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所

せひお気軽にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

相続登記しない選択肢|義務化後の賢い対処法【司法書士解説】

相続登記義務化でも「あえて進めない」選択をした事例

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産をお持ちの方にとって大きな関心事となっています。当事務所にも、この義務化をきっかけとしたご相談が数多く寄せられるようになりました。「早く手続きをしないと」と焦るお気持ちでいらっしゃる方も少なくありません。

もちろん、法律で定められた義務ですから、基本的には速やかに手続きを進めるべきです。しかし、ご事情によっては、すぐに相続登記を完了させることだけが唯一の正解とは限らない、とが考えるケースもあります。

そもそも相続登記義務化によって早めの相続登記をお勧めする理由は、「依頼者様のためになるから」です。義務を果たすのが所有者の責任であるという観点ばかりではありません。

実は、ご相談者様と一緒にじっくりお話を伺った結果、最終的に「今は相続登記をせず、少し様子を見る」という結論に至ったこともあります。少し、その時のお話をさせてください。

それは、千葉県にお住まいの方からのご相談でした。ご自宅の相続登記を進めたいとのことで、私たちは早速、必要な書類の準備と調査を始めました。ところが、固定資産の名寄せ帳を確認していると、ご依頼の土地とは別に、見慣れない土地の情報が見つかったのです。

詳しく調べてみると、それは数十人の共有者がいる山林の共有持分で、ご依頼者様のお祖父様の名義のままでした。私はすぐにご依頼者様にご報告し、お祖父様からの相続関係についてお話を伺いました。すると、お孫さんであるご依頼者様の代に至るまでに相続が何回かも繰り返され(数次相続)、相続人のの人数もかなり多人数にのぼりそうなことが分かりました。

相続登記を完了させるには、原則として、その膨大な数の相続人全員と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければなりません。長い時間がかかることが予想されました。

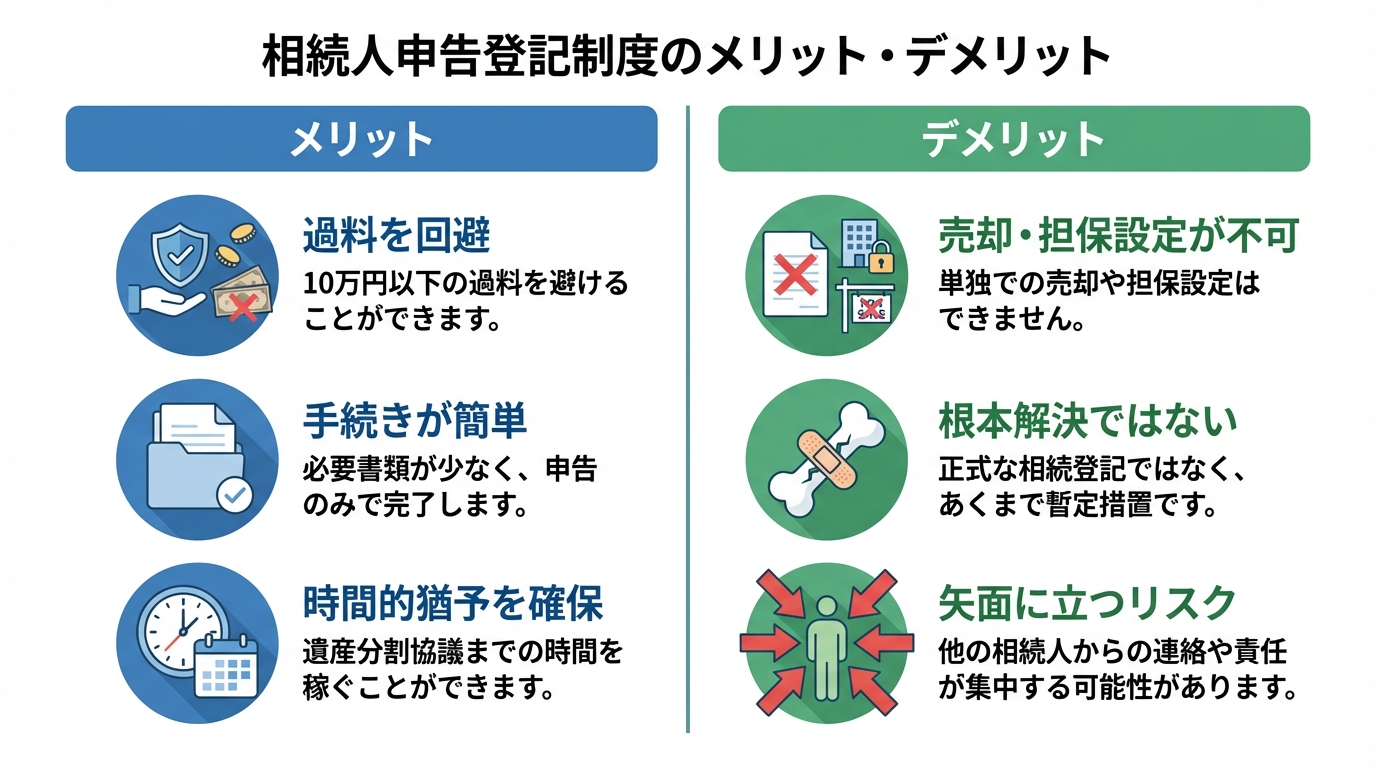

そこで私は、義務化への対策として新設された「相続人申告登記制度」をご説明しました。これは、遺産分割がすぐに整わない場合に、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことにできる制度です。最大のメリットは、相続登記をしないことによる過料を避けられる点にあります。

しかし…私は登記情報をもう一度注意深く見直しました。すると、他の何十人もの共有者の方々の登記も、何十年も前の日付で止まったままだったのです。

この状況で、ご依頼者様だけが相続人申告登記をするとどうなるでしょう。登記簿に新しい記録としてご依頼者様のお名前が載ることで、まるでご自身が率先してこの山林の問題を解決するリーダー役をかって出るような形に見えるかも知れません。他の共有者から問い合わせが集中したり、連絡がとりやすくなり管理責任に関する問い合わせが依頼者様に集中する可能性も感じました。

私は、相続人申告登記のメリットや過料のリスクについてご説明すると同時に、この「他の共有者の登記も全く動いていない」という事実もお伝えしました。私の説明をじっくりと聞いたご依頼者様の判断は、「一旦、様子を見ましょう」というものでした。

それから1年半ほど経った頃、ご依頼者様から連絡がありました。親族内で話し合いが進み、山林の件についてもある程度の合意ができたとのこと。そして、一時しのぎの相続人申告登記ではなく、正式な相続登記のご依頼をいただいたのです。

このように、私たちは単に「義務だから」と手続きを押し進めるのではなく、一つひとつのご家庭の状況や想いを丁寧に伺い、最善の道筋を一緒に考えます。このテーマの全体像については、相続人が多数・不明でも大丈夫!相続登記義務化の解決事例で体系的に解説しています。

「登記しない」は不可能。でも「すぐ登記しない」は可能

相続登記の義務化により、「相続した不動産の名義変更を全くしない」という選択肢は、法的には存在しなくなりました。正当な理由なく放置すれば、10万円以下の過料が科される可能性があります。

しかし、「“今すぐには”相続登記を完了させなくても、義務違反による過料を回避する方法」はあります。

そのための制度が、先ほどの事例でも触れた「相続人申告登記制度」です。

これは、相続登記の義務を果たすための、いわば「時間稼ぎ」を合法的に認めてくれる制度と考えると分かりやすいかもしれません。

この制度が作られた背景には、深刻化する所有者不明土地問題と、相続人の方々が抱える現実的な困難があります。国としては、不動産の所有者をきちんと把握したい。一方で、相続人が大勢いたり、遺産の分け方で揉めていたりと、すぐに相続登記ができない事情があることも理解しているのです。

そこで、まずは「自分が相続人の一人である」ことだけでも申し出てもらえれば、ひとまず義務は果たしたことにしましょう、という一種の救済措置としてこの制度が生まれました。

もちろん、これは根本的な解決ではなく、最終的には正式な相続登記が必要です。しかし、この制度を賢く利用することで、焦って不利な判断をすることなく、じっくりと問題解決に取り組むための貴重な時間を得ることができるのです。将来のトラブルを避けるためにも、相続登記でありがちなミスを未然に防ぐ視点も大切になります。

より詳しい情報については、法務省のウェブサイトも参考になります。

相続人申告登記制度とは?メリットとデメリットを徹底解説

では、この「相続人申告登記制度」とは具体的にどのようなものでしょうか。あなたの状況に当てはめて利用すべきかどうかを判断できるよう、メリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

メリット:過料を回避し、時間的猶予を確保できる

この制度を利用する最大のメリットは、何と言っても「時間」という味方を手に入れられることです。具体的には、以下の3つの点が挙げられます。

- 10万円以下の過料をひとまず回避できる

これが最も直接的で分かりやすいメリットです。相続登記の申請義務の履行期間内(原則として、相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内)にこの申し出を行えば、申出をした相続人については相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料リスクを下げることができます。 - 相続人が単独で、少ない費用と書類で申請できる

通常の相続登記は、相続人全員の戸籍謄本を集め、遺産分割協議書を作成し、全員の実印と印鑑証明書を揃えるなど、大変な手間と時間がかかります。しかし、相続人申告登記であれば、申し出をする相続人自身が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本などを提出するだけで、他の相続人の協力なしに一人で手続きが可能です。費用も比較的安価で済みます。 - 遺産分割協議がまとまらない場合でも、時間的な猶予を確保できる

相続人間で意見が対立している場合、「3年以内」という期限に追われて焦ってしまうと、不本意な内容で合意してしまうことにもなりかねません。この制度を使えば、ひとまず義務違反の状態を解消した上で、腰を据えて遺産分割協議を進めることができます。いわば、複雑な問題を解決するための「準備期間」を合法的に得られるのです。

デメリット:権利関係は未確定、根本的な解決にはならない

手軽で便利な制度に見えますが、もちろん良いことばかりではありません。安易に利用する前に、知っておかなければならないデメリットもあります。

- 不動産の売却や担保設定ができない

この申し出は、あくまで「私が相続人の一人です」と公示するだけで、不動産の所有権が誰に移ったかを確定させるものではありません。そのため、相続人申告登記だけでは相続による権利移転が公示されず、売却や担保設定を進めるには、最終的に正式な相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。 - 最終的には相続登記が必要で、二度手間になる可能性がある

相続人申告登記は、問題の根本的な解決にはなりません。また、遺産分割が成立して不動産を取得する人が決まった場合には、相続人申告登記とは別に、取得したことを知った日から3年以内に正式な相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。つまり、手続きが二段階になり、結果的に手間が増えてしまう可能性も考慮しなければなりません。 - 登記簿に自分の住所氏名が載ることのリスク

これは実務上、非常に重要なポイントです。申し出をすると、登記簿にあなたの住所と氏名が記録されます。これにより、登記簿上で連絡先として認識されやすくなり、他の共有者や近隣住民から管理に関する問い合わせや交渉の窓口と見なされるなど、思わぬ連絡が入る可能性があります。問題解決の矢面に立ちたくない場合には、慎重な判断が必要です。

【司法書士の見解】この制度を賢く使うべき人、使うべきでない人

メリットとデメリットを踏まえた上で、どのような方がこの制度を戦略的に活用すべきか、司法書士としての見解をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

【使うべき人(戦略的活用がおすすめのケース)】

- 相続人の数が多く(例えば10人以上)、全員の戸籍収集や連絡に時間がかかると予想される方

- 相続人の中に行方不明の方や海外在住の方がいて、すぐに連絡が取れない方

- 遺産の分け方で意見がまとまらず、家庭裁判所での調停や審判に移行する可能性が高い方

- 遺言書の内容に納得できない相続人がいて、遺留分侵害額請求などの法的な争いに発展しそうな方

【使うべきでない人(通常の相続登記を急ぐべきケース)】

- 相続人が配偶者と子のみなど少数で、関係も良好であり、話し合いの見込みが十分にある方

- 相続後、速やかに不動産を売却して現金で分けたいと考えている方

- 相続不動産が自宅のみなど、権利関係がシンプルで共有者もいない方

- 手続きを二度行う手間や費用を避け、一度で完結させたい方

特に困難なケース:共有山林・数次相続の対処法

相続登記の手続きの中でも、特に「共有山林」と「数次相続」が絡むケースは、専門家である私たちにとっても非常に骨の折れる仕事です。冒頭の事例のように、多くの方がここで手続きを断念してしまいます。なぜこれほどまでに困難なのか、そしてどうすれば乗り越えられるのか、具体的な対処法を見ていきましょう。

なぜ「共有山林」や「数次相続」の登記は進まないのか?

問題が進まないのには、構造的な理由があります。

【共有山林の問題点】

- 価値が低く費用倒れになる: 資産価値がほとんどない山林のために、高額な調査費用や登記費用を負担することに誰も積極的になれません。

- 共有者が多すぎて合意形成が不可能: 何十年も前に登記されたきりの山林では、共有者が数十人、数百人に膨れ上がっていることも珍しくありません。面識もない人たち全員から合意を取り付けるのは、事実上不可能です。

- 境界が不明確: 隣地との境界がはっきりせず、どこからどこまでが自分たちの土地なのか分からないケースも多々あります。

【数次相続の問題点】

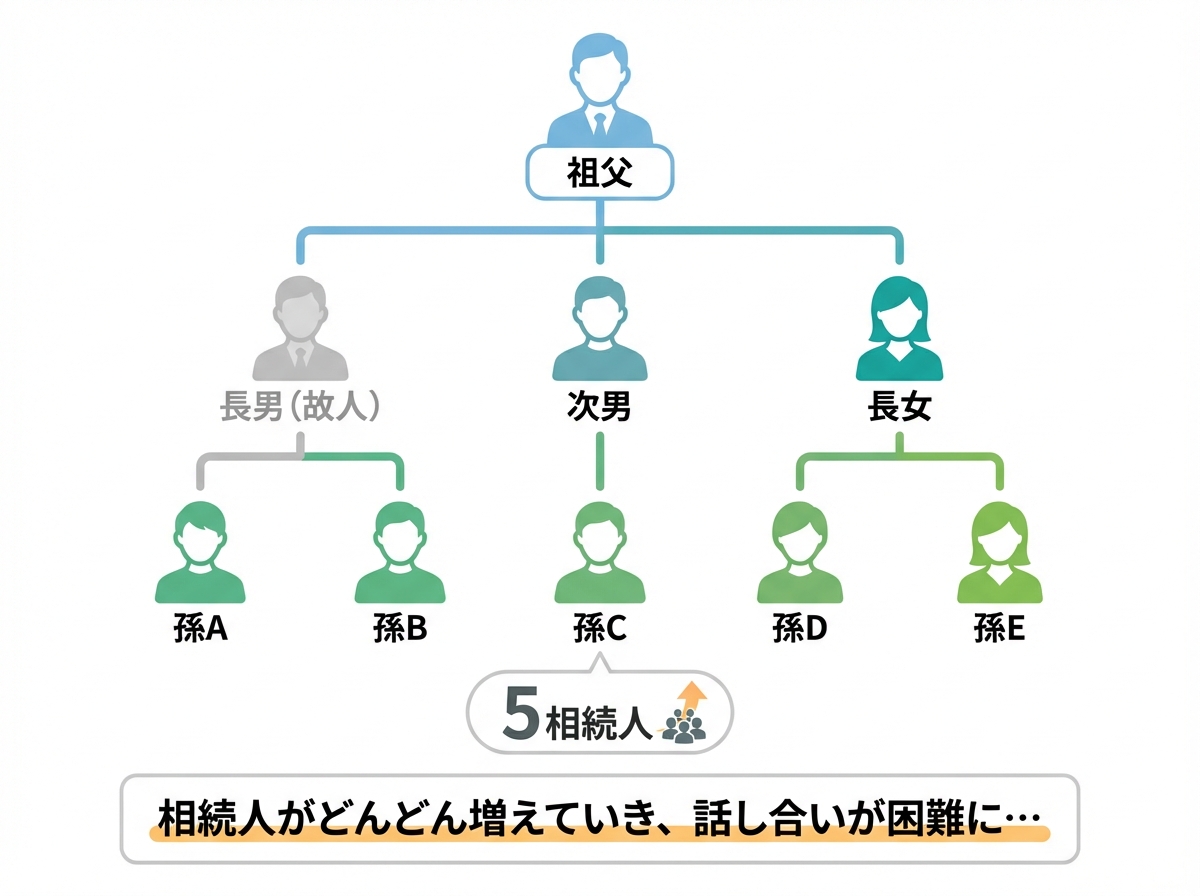

- 相続人がネズミ算式に増える: 祖父の相続を放置している間に父が亡くなり、さらに叔父も亡くなる…というように相続が繰り返されると、関係者がどんどん増えていきます。誰が現在の正式な相続人なのかを確定させるだけでも、膨大な戸籍を読み解く必要があり、専門家でなければほぼ不可能です。

- 連絡調整の物理的な困難: やっとの思いで相続人を特定できても、全国、場合によっては海外に散らばっている人たち全員と連絡を取り、事情を説明し、書類に署名・押印をもらう作業は想像を絶する困難を伴います。

これらの問題が絡み合うことで、「もう自分たちの代で解決するのは無理だ」と多くの方が諦めてしまうのです。より具体的な手順については、数次相続の難しさ|放置した古い相続手続きの解決策をご覧ください。

第一の選択肢:相続人申告登記で時間的猶予を作る

このような絶望的に思える状況でこそ、現実的な第一歩として「相続人申告登記」が有効な選択肢となります。

これは単なる時間稼ぎではありません。複雑に絡み合った問題を解きほぐすための「戦略的な準備期間」を確保する手段なのです。この3年間の猶予期間を使って、専門家とともに腰を据えて相続人調査を進めたり、他の共有者との交渉方針を練ったりすることができます。

ただし、冒頭の事例でお話ししたように、あえて「今は何もしない」という判断が最善となるケースもあり得ます。周囲の状況を冷静に分析し、どの選択がご自身にとって最も負担が少ないかを慎重に見極めることが大切です。

第二の選択肢:相続土地国庫帰属制度を検討する

どうしても相続登記も売却も困難で、ただただ負担になっているだけの土地、いわゆる「負動産」を手放したいと考える方のための制度が「相続土地国庫帰属制度」です。

これは、一定の要件を満たす土地を、国に引き取ってもらう制度です。特に価値の低い山林や原野などを手放したい場合に有効な選択肢となり得ます。

しかし、この制度には厳しいハードルがあることも知っておかなければなりません。

- 建物が建っていない、担保権が設定されていないなど、承認されるための要件が細かい。

- 崖地であったり、管理に過大な費用がかかったりする土地は引き取ってもらえない。

- 審査手数料に加え、承認された際には10年分の土地管理費相当額の負担金(山林の場合は原則20万円~)を納付する必要がある。

全ての土地が引き取ってもらえるわけではなく、相応の費用もかかります。過度な期待はせず、あくまで最終手段の一つとして、専門家と相談しながら冷静に検討することが重要です。負担金の詳細については相続土地国庫帰属制度の負担金に関する法務省のページで確認できます。

まとめ:義務化時代でも、あなたに合った最善の策を一緒に考えます

相続登記は法律上の義務となりました。しかし、だからといって全ての人が同じ方法で、同じように手続きを進めなければならないわけではありません。

ご紹介したように、一時的に過料を回避するための「相続人申告登記」、不要な土地を手放す「相続土地国庫帰属制度」、そして最終的な解決策である「相続登記」と、あなたの状況に応じて選べる道はいくつもあります。

大切なのは、法律のルールに自分を無理やり当てはめるのではなく、あなたのご家庭の事情、親族との関係性、そして何よりあなた自身の想いを大切にしながら、最も納得できる解決策を見つけ出すことです。信頼できる専門家を見つけることも、その第一歩と言えるでしょう。

共有の山林問題、何代にもわたる相続…。一人で抱え込むには、あまりにも重すぎる問題です。私たちは、法律の専門家として手続面を支えるだけでなく、心理面にも配慮しながら、あなたのお話を丁寧に伺い、複雑な課題と多角的に向き合います。

「うちのケースは複雑すぎて、どこから手をつけていいか分からない」

「義務だからと急かされるのではなく、親身に話を聞いてほしい」

そう感じていらっしゃるなら、どうか一人で悩まないでください。世田谷だけでなく、東京23区、千葉・埼玉・神奈川などの首都圏、時には全国からの方があなたと同じように当事務所にご相談いただいております。

まずはご相談で、あなたの状況をお聞かせください。私たちが、あなたにとっての最善の策を一緒に考えます。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

一般社団法人設立のメリット・デメリット|手続きと費用を司法書士が解説

あなたの事業、本当に株式会社が最適ですか?

新しく事業を始めるとき、多くの方がまず「株式会社」の設立を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、その選択があなたの事業目的や将来のビジョンにとって、本当に最適な道なのでしょうか。

例えば、資格認定事業の立ち上げ、あるいは地域貢献活動の本格化など、公共的なイメージが大事にすべき事業の場合、株式会社以外の選択肢がより適している可能性があります。その有力な候補となるのが「一般社団法人」です。

「利益を出してはいけないのでは?」と誤解されがちですが、決してそうではありません。事業で利益を上げ、役員や従業員に給与を支払うことも可能です。株式会社との最も大きな違いは、生み出した利益を株主(社員)に分配しないという点にあります。配当ができなくとも給与は受け取れるので、きちんと頑張った分を収入に反映させることも可能です。

この記事では、司法書士の視点から、一般社団法人とは何か、株式会社やNPO法人と何が違うのかを基本から解説します。さらに、設立のメリット・デメリットから、具体的な手続き、費用までを網羅的にご案内します。読み終える頃には、あなたの事業に最適な法人形態を見つけるための、明確な判断基準が手に入っているはずです。

一般社団法人とは?株式会社やNPO法人との違い

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される非営利法人の一種です。ここで重要なのは「非営利」という言葉の意味です。これは「利益を上げてはいけない」という意味ではなく、「得た利益を、設立者である社員に分配してはいけない」というルールを指します。利益は、法人の活動目的を達成するための次の事業へ投資されることになります。

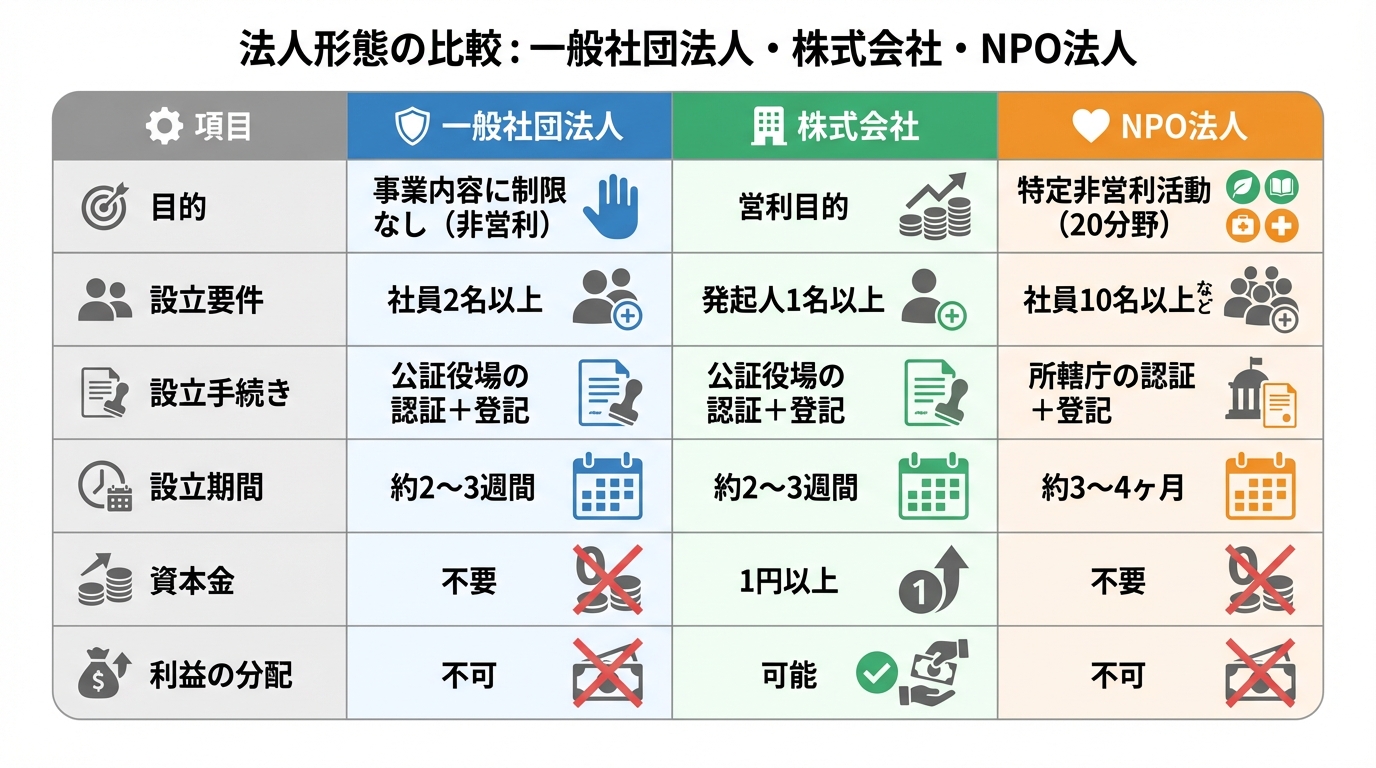

法人設立を検討する際、比較対象となることが多い株式会社やNPO法人との違いを理解することが、最適な法人格選択の第一歩です。

| 項目 | 一般社団法人 | 株式会社 | NPO法人 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 事業内容に制限なし(非営利) | 営利目的 | 特定非営利活動(20分野) |

| 設立要件 | 社員2名以上 | 発起人1名以上 | 社員10名以上、役員3名以上など |

| 設立手続き | 公証役場の認証+法務局の登記 | 公証役場の認証+法務局の登記 | 所轄庁の認証+法務局の登記 |

| 設立期間 | 約2~3週間 | 約2~3週間 | 約3~4ヶ月 |

| 資本金 | 不要 | 1円以上 | 不要 |

| 利益の分配 | 不可 | 可能 | 不可 |

一番の違いは「利益の分配」ができるかどうか

一般社団法人と株式会社の最も根本的な違いは、「剰余金の分配」の可否にあります。株式会社は、事業活動で得た利益を、出資者である株主に対して「配当」という形で分配することが可能な営利法人です。

一方、一般社団法人は非営利法人であるため、たとえ事業で大きな利益が出たとしても、それを設立者である「社員」に分配することは法律で禁じられています。得られた利益は、法人の定款で定められた目的を達成するための活動資金として、内部に留保し再投資する必要があります。

ただし、これは「儲けてはいけない」「給与を支払ってはいけない」という意味ではありません。理事などの役員に対して役員報酬を支払ったり、従業員を雇用して給与を支払ったりすることは可能です。株式会社でも中小企業の経営者兼株主の創業社長は、株主配当で収入を得ていくのではないと思います。給与として得ていくでしょう。そういう意味では株式会社と一般社団法人の法的な意味での一番の違いは、実際の企業経営の中では思いのほか影響が少ないかも知れません。

税制面での違い:普通法人型と非営利型

一般社団法人の税務上の扱いは、「普通法人型」と「非営利型」の2種類に大別され、これは法人運営において非常に重要なポイントです。

- 普通法人型:株式会社と同様に、すべての所得が法人税の課税対象となります。

- 非営利型:法人税法上の「収益事業」から生じた所得のみが課税対象となります。

「非営利型」の法人として認められるためには、定款に特定の定めを置くなど、いくつかの要件を満たす必要があります。この要件を満たすことで、会費や寄付金など「収益事業」に該当しない収入については、原則として法人税の課税対象外となる取り扱いが受けられます。

業界団体などの会費収入を主な財源として運営される団体にとって、この非営利型の仕組みは極めて大きなメリットと言えるでしょう。

参照:国税庁「一 般 社 団 法 人 ・ 一 般 財 団 法 人 と 法 人 税」

一般社団法人を設立するメリット・デメリット

ここでは、一般社団法人を設立する際の具体的なメリットとデメリットを整理します。良い面だけでなく、注意すべき点も理解した上で、総合的に判断することが重要です。

メリット:低コストでスピーディーに設立可能

一般社団法人設立の大きな魅力は、その手軽さにあります。

- 設立費用が安い:株式会社の設立には最低でも約18万円~(登録免許税15万円~、定款認証手数料3万円~5万円程度)の法定費用がかかりますが、一般社団法人は約11.2万円(登録免許税6万円、定款認証手数料約5.2万円)で設立が可能です。

- 資本金が不要:株式会社と異なり、資本金制度がありません。そのため、自己資金0円からでも設立手続きを進めることができます。

- 設立がスピーディー:NPO法人のように所轄庁による数ヶ月間の審査・認証が不要です。公証役場での定款認証と法務局への登記だけで設立できるため、準備が整えば2~3週間程度で法人を立ち上げ、迅速に事業を開始できます。

メリット:事業内容の自由度と社会的信用

運営面のメリットも大きいものがあります。

- 事業内容の自由度が高い:NPO法人は法律で定められた20分野の特定非営利活動に事業が限定されますが、一般社団法人は公序良俗に反しない限り、事業内容に制限がありません。公益的な活動だけでなく、収益事業を自由に行うことも可能で、柔軟な組織運営ができます。

- 社会的信用が得やすい:「法人格」を持つことで、団体としての社会的信用が格段に向上します。任意団体では難しかった法人名義での銀行口座の開設や不動産の契約、補助金・助成金の申請などが可能になり、行政や企業との取引もスムーズに進めやすくなります。

デメリット:利益分配不可と運営上の義務

一方で、設立前に必ず理解しておくべきデメリットも存在します。

- 剰余金の分配ができない:最大のポイントであり、繰り返しになりますが、得た利益を社員に分配することはできません。そのため、事業への出資者に対して金銭的なリターン(配当)を約束するようなビジネスモデルには根本的に不向きです。

- 役員任期の制限と登記義務:理事の任期は原則として2年(監事は4年)と定められています。定款で任期を短縮することはできますが、伸長することはできません。そのため、同じ人が再任する場合であっても、少なくとも2年に一度は役員変更の登記手続きが必要となり、その都度1万円の登録免許税がかかります。より詳しい解説は、「一般社団法人の役員任期(2年)と変更登記」でご覧いただけます。

- 運営上の義務:法人として、年に一度は必ず定時社員総会を開催し、議事録を作成・保管する義務があります。こうした厳格な組織運営が法律で求められる点も、任意団体との大きな違いです。

【司法書士の視点】一般社団法人の設立が最適なケースとは

では、具体的にどのような事業に一般社団法人は適しているのでしょうか。ここでは、司法書士として多くの法人設立に携わってきた経験から、特に一般社団法人をおすすめしたいケースをいくつかご紹介します。

業界団体などの共益的活動

会員同士の共通の利益(共益)の追求を目的とする団体には、一般社団法人が非常に適しています。具体的には、同窓会の運営、学術研究の推進、特定の業界全体の発展を目指す団体などが挙げられます。

これらの団体は、主に会員から徴収する「会費」によって運営されます。前述の通り、非営利型の法人格を取得すれば、この会費収入が法人税の課税対象外となるため、税制面で大きなメリットを享受できます。活動の目的と法人の税制上の特性が合致する、典型的なケースと言えるでしょう。

資格認定やスクール事業

特定のスキルや専門知識に関する資格を認定する事業や、各種講座・セミナーを提供するスクール事業にも、一般社団法人が多く活用されています。

株式会社という営利法人が運営するよりも、「非営利・中立」な立場である一般社団法人が運営する方が、その資格や講座の権威性、信頼性を高める効果が期待できます。これが、受講者や会員を集める上での大きなアドバンテージとなり得ます。収益事業として運営しつつも、得た利益は資格制度の維持・向上や普及活動に再投資するという姿勢が、社会的な支持を得やすく、事業の持続的な発展につながります。

相談事例:株式会社設立のご相談が一般社団法人設立になった話

法人設立のご相談では、お客様の事業内容や将来のビジョンを深くお伺いする中で、当初の想定とは異なる法人形態をご提案することがあります。これは、私たち司法書士が専門家として介在する大きな価値の一つだと考えています。

以前、教育関連の事業を立ち上げるため、株式会社設立のご相談に来られた方がいらっしゃいました。元教師の方々と共に、子どもたちに様々な職業体験の機会を提供したり、保護者向けの教育相談に応じたりする、非常に意義深い事業計画でした。

私はその熱意あるお話を伺いながら、ふと「この事業には、一般社団法人という形も合うのではないか」と感じました。事業内容に強い公共性が感じられたからです。「非営利」という看板は、行政や学校と連携していく上で、株式会社にはない信頼性を与えてくれる可能性があります。

その旨をお伝えし、一般社団法人の仕組みをご説明したところ、お客様は大変興味を示されました。設立には「社員」が2名以上必要ですが、その点は共同で事業を始める仲間がいらっしゃったので問題ありません。さらに、今後の事業展開を考えると、理事会を設置して組織体制を強化しておく方が、外部からの信頼も得やすいと考えました。

税制面でのご不安もあったため、提携している税理士をご紹介し、専門的な見地から説明を受けていただきました。最終的に、メンバーも集まり、事業の理念を最も体現できる形として「一般社団法人」を設立する決断をされました。このように、お客様の想いに寄り添い、最適な法人の形を一緒に見つけ出せたことは、私にとっても司法書士として大変嬉しい出来事でした。

一般社団法人設立の手続きと費用【完全ガイド】

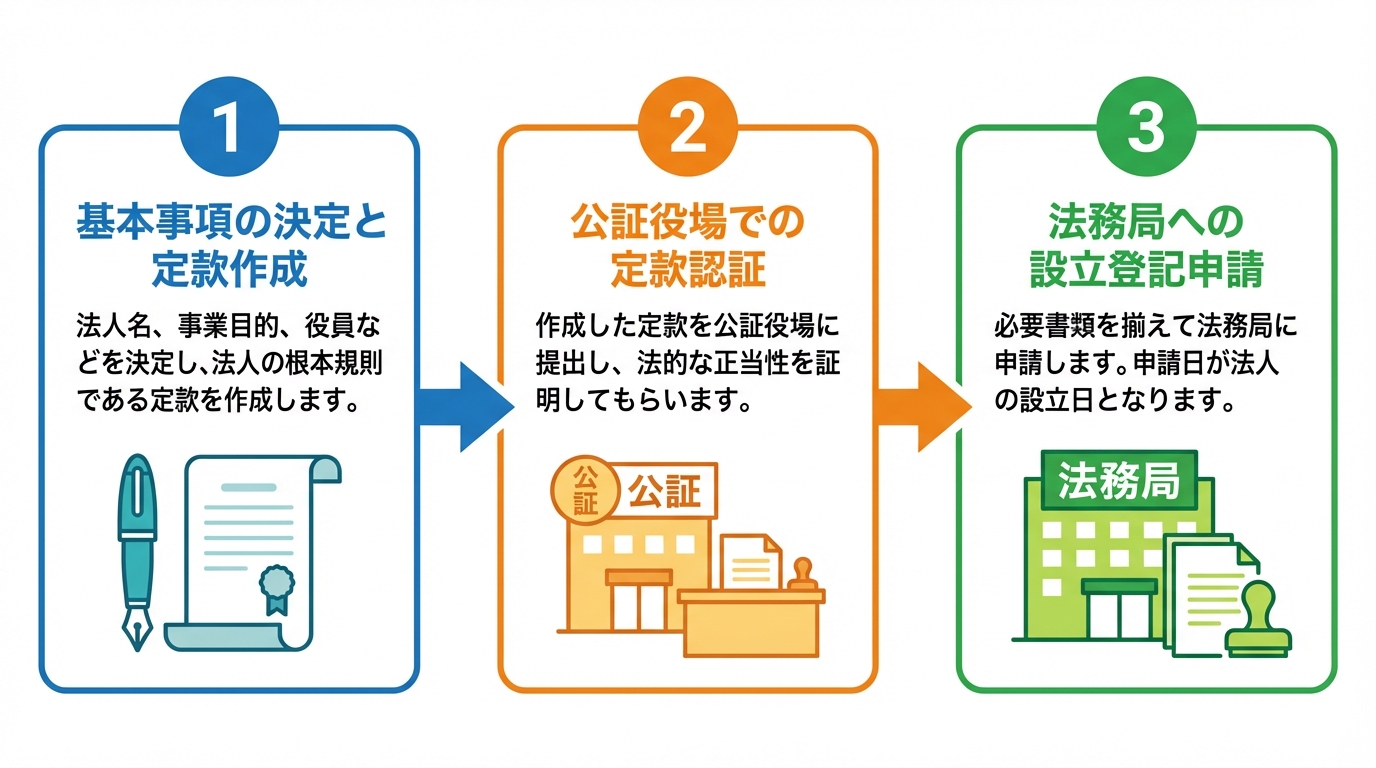

ここからは、一般社団法人を設立するための具体的な手続きの流れと費用について解説します。全体像を把握することで、計画的に準備を進めることができます。複雑な会社設立の手続きは、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

ステップ1:基本事項の決定と定款作成

まず、法人の骨格となる基本事項を決定します。

- 法人名(商号)

- 事業目的

- 主たる事務所の所在地

- 社員(2名以上)

- 設立時役員(理事など)

- 事業年度

特に「事業目的」は、将来の活動範囲を規定する重要な項目です。具体的かつ、将来の展開も見据えて適切に設定する必要があります。これらの基本事項が固まったら、法人の根本規則である「定款」を作成します。定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、一つでも漏れていると定款自体が無効となってしまいます。詳しくは「会社設立時の定款記載事項」もご参照ください。

ステップ2:公証役場での定款認証

作成した定款は、主たる事務所の所在地を管轄する公証役場に持ち込み、「認証」を受ける必要があります。この手続きには、作成した定款のほか、設立時社員全員の印鑑証明書などが必要となります。公証人に支払う手数料は5万円で、これに加えて謄本代などの実費(目安2,000円程度)がかかります。なお、株式会社の定款を紙で作成した場合は4万円の収入印紙が必要ですが、一般社団法人の場合は不要です。この公証役場との文案調整は、設立手続きにおける重要なポイントの一つです。

ステップ3:法務局への設立登記申請

定款認証が完了したら、いよいよ最終ステップである法務局への設立登記申請です。申請には以下のような書類が必要となります。

- 設立登記申請書

- 認証済みの定款

- 設立時理事・監事の就任承諾書

- 設立時代表理事の就任承諾書(および印鑑証明書)

- 設立時社員の決議書 など

申請の際には、登録免許税として6万円を納付する必要があります。法務局に申請書類を提出した日が、法人の「設立日」となります。通常、申請から1~2週間程度で登記が完了し、晴れて一般社団法人が誕生します。書類に不備があると、補正や再申請で余計な時間がかかってしまうため、正確な書類作成が極めて重要です。

一般社団法人設立でお悩みなら、まず専門家にご相談ください

ここまでご覧いただいたように、一般社団法人の設立は、株式会社やNPO法人にはない多くのメリットを持っています。特に、利益の分配を目的としない共益的な活動や、公共性の高い事業においては、非常に有効な選択肢となり得ます。

しかしその一方で、定款の作成や登記申請といった手続きは専門的な知識を要し、設立後の運営においても社員総会の開催や役員変更登記など、法律で定められた義務を果たしていく必要があります。

法人は一度設立してしまったら、解散して閉鎖するのは簡単ではありません。設立する時よりむしろ大変と言って良いでしょう。

だからこそ、ぜひ一度、私たち司法書士にご相談ください。下北沢司法書士事務所では、お客様一人ひとりの事業内容や将来の展望を丁寧にお伺いし、最適な法人形態のご提案から、複雑な設立手続きのサポートをします。エリアも東京23区だけでなく、首都圏や全国の法人設立に対応可能です。

あなたの想いを最適な「かたち」にするために、専門家として全力でサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

離婚の財産分与登記|税金・費用と司法書士への相談

離婚後の不動産、手続きは大丈夫?財産分与登記の現実

離婚という、大きな決断を乗り越えようとされている今、心身ともにお疲れのことと思います。ただでさえ精神的な負担が大きい中で、さらにご自宅など不動産の名義変更(財産分与登記)という、複雑で専門的な手続きが待ち受けている状況に、不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

「今は考えたくない」「できれば元パートナーとはもう連絡を取りたくない…」

そうしたお気持ちになるのは、ごく自然なことです。

しかし、この財産分与の登記手続きは、単なる名義の書き換えではありません。後回しにしてしまうと、予期せぬ多額の税金が発生したり、将来的に不動産を失ってしまうような深刻なトラブルに発展したりする可能性を秘めているのです。

この記事では、離婚後の不動産手続きという大きな不安を抱えるあなたのために、司法書士が専門家の視点から、財産分与登記にかかる税金や費用のこと、そして放置した場合のリスクについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、新しい一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。

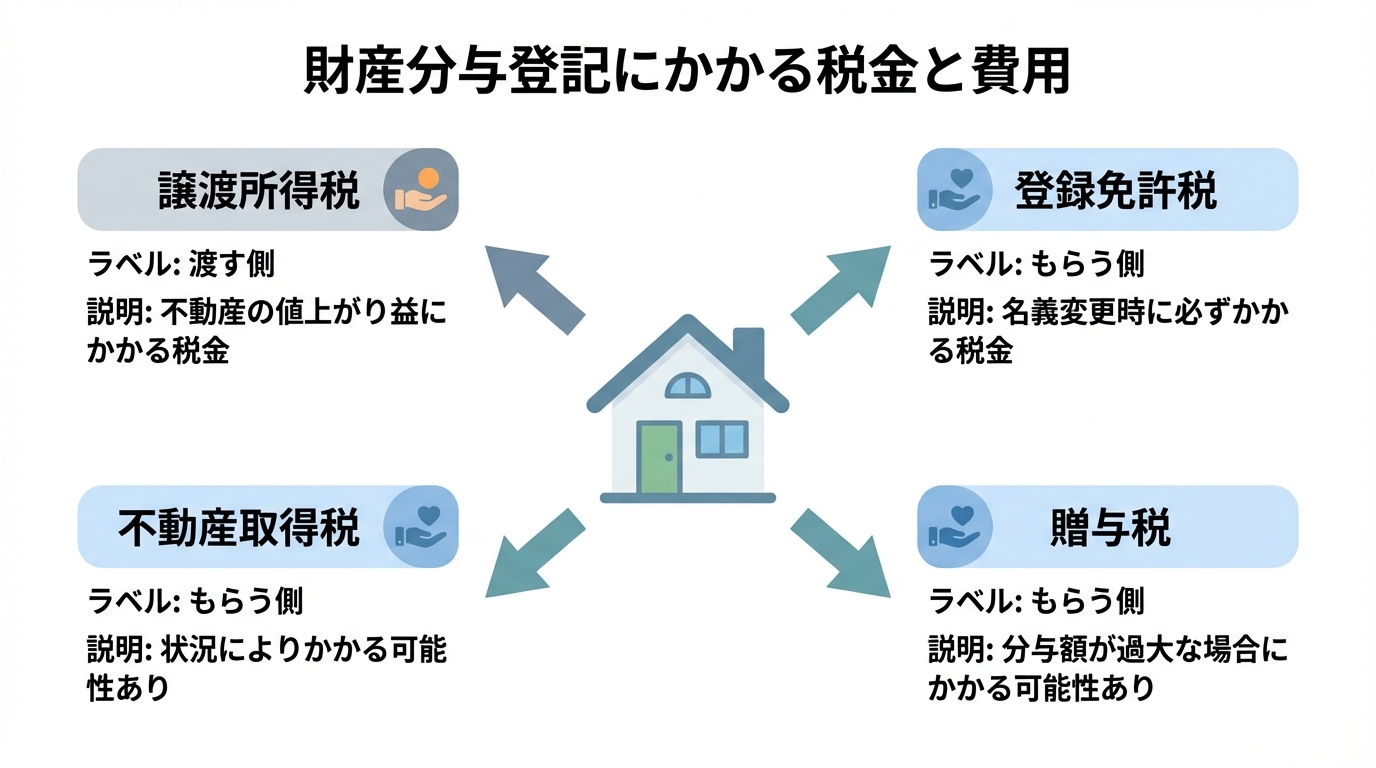

財産分与登記にかかる税金と費用はいくら?

「いったい、いくらお金がかかるの?」

おそらく、今あなたが最も気になっているのは、この「お金」の問題でしょう。財産分与登記では、主に4種類の税金と、司法書士に依頼した場合の報酬が関係してきます。誰が、いつ、どのくらい支払う可能性があるのか、全体像を把握して、予期せぬ出費への不安を解消しましょう。

【渡す側】に課される可能性のある「譲渡所得税」

不動産を渡す側(譲渡する側)に、思わぬ形で課税される可能性があるのが「譲渡所得税」です。

これは、不動産を取得した時(購入した時)の価格よりも、財産分与する時の時価の方が高くなっている場合、その「値上がり益(譲渡所得)」に対してかかる税金です。現金で利益を得ているわけではないのに税金がかかる、という点に注意が必要です。

基本的な計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 分与時の時価 – (取得費 + 譲渡費用)

この計算でプラスになった場合、原則として譲渡所得税が課税されます。

しかし、ご安心ください。ご自宅として住んでいた不動産の場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という特例が使える可能性があります。この特例を適用できれば、譲渡所得が3,000万円までなら税金はかかりません。

ただし、この特例には重要な注意点があります。例えば、離婚前の配偶者への譲渡は「親子や夫婦など『特別の関係がある人』に対して売ったもの」に該当し、特例を適用できない可能性があります。一方、離婚後であっても、居住要件など他の要件を満たさなければ特例は使えません。適用可否は事案により変わるため、事前に専門家へ確認することが重要です。

参照:国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」

【もらう側】が登記時に支払う「登録免許税」

不動産をもらう側が、名義変更(所有権移転登記)の際に必ず支払う税金が「登録免許税」です。これは、登記を申請する際に法務局へ納める手数料のようなものです。

税額は、以下の計算式で算出されます。

登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 2%

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は40万円となります。

ご自身の不動産の評価額は、毎年春頃に市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に記載されています。また、市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得することでも確認できます。

注意すべきその他の税金(不動産取得税・贈与税)

上記の2つに加えて、状況によっては「不動産取得税」と「贈与税」がかかるケースもあります。

- 不動産取得税:不動産を取得した際にかかる税金ですが、夫婦の共有財産を清算する目的の「清算的財産分与」であれば、原則として課税されません。しかし、離婚の原因を作った側が支払う慰謝料として不動産を渡した場合(慰謝料的財産分与)や、離婚後の生活を支える目的(扶養的財産分与)とみなされると、課税対象となる可能性があります。

- 贈与税:こちらも原則として課税されませんが、分与された財産の額が、婚姻中の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過大であると判断された場合、その過大な部分に対して贈与税が課されるリスクがあります。

これらの税金がかかるかどうかの判断は非常に専門的で、安易な自己判断は危険です。事前に税理士さんへ相談し、ご自身の状況がどのケースに当てはまるのかを正確に把握しておくことも大切です。当事務所では依頼者様のご希望に合わせて、税理士さんと連携してご相談を承ることも可能です。

またテーマについては、不動産と離婚の重要知識を解説!でも解説していますので、こちらも合わせてご覧ください。。

財産分与登記を放置するリスクとよくあるトラブル

「手続きが面倒だから」「落ち着いてからでいいか」と、財産分与登記を先延ばしにすることには、想像以上に大きなリスクが潜んでいます。時間が経てば経つほど、問題は複雑になり、解決が困難になってしまうのです。

「言った言わない」は通用しない?口約束の危険性

離婚時に「家はあなたにあげる」という口約束だけで済ませてしまうのは、非常に危険です。離婚協議書や公正証書といった書面がなければ、後になって「そんな約束はしていない」と言われてしまう可能性があります。

特に、時間が経ち、元パートナーの気持ちが変わってしまったり、再婚して新しい家族ができたりすると、手続きへの協力を得るのは非常に難しくなります。法的に名義変更を強制することも困難になり、最悪の場合、住む家を失うことにもなりかねません。

元パートナーが非協力的に…司法書士が見た実例

離婚後の手続きは、合理的に考えれば協力すべきことでも、感情的な対立から進まなくなるケースが少なくありません。これは、私が司法書士として実際に体験したお話です。

開業してまだ1年もたたないころ、ホームページ経由で60代の男性からご依頼がありました。すでに離婚は成立し、弁護士さんが作成した公正証書もある。あとは公正証書通りに、ご依頼者様から元奥様へ不動産の名義を移す登記をするだけ、という状況でした。

ご依頼者様からは「話し合いは終わっているから、妻に直接連絡してもらって大丈夫です」と元奥様の連絡先を伺いました。財産をもらう側の元奥様にとって、司法書士からの連絡は所有権移転登記をして自分の名義にするためのステップです。そう否定的な反応は無いと思っていた私は、まだまだ経験不足でした。

早速お電話しましたが、つながりません。何度か日を改めても状況は変わらず、お手紙を出そうかと思っていた頃、一本の電話が。しかし、相手はご本人ではなく息子さんを名乗る男性でした。

「本人に承諾もなく、勝手に個人情報を聞き出して連絡するとは何事ですか!」

電話口で、強い口調で叱責されてしまいました。合理的に考えれば、財産を受け取る手続きの連絡で元奥様にとってプラスに働く連絡です。しかし、息子さんにとっては「父親が手配した人間=敵」という認識だったのでしょう。個人情報の問題を本気で指摘しているわけではない、感情的な反発なのだと感じました。

私はすぐにご依頼者様へ報告し、元奥様の代理人だった弁護士の先生に間に入っていただく形で、なんとか書類を揃え、無事に登記を終えることができました。この一件以来、緊張感のある相手方へ連絡する際は、まずお手紙をお送りするようにしています。

離婚後の当事者間のやり取りは、このように法律や理屈だけでは進まない、感情的な対立を避ける対応が不可欠です。だからこそ、第三者である司法書士が間に入ることで、精神的な負担を減らし、確実な手続きを進めるお手伝いができるのです。

住宅ローンが残っている場合の大きな落とし穴

不動産に住宅ローンが残っている場合、問題はさらに複雑になります。最も注意すべき点は、不動産の名義変更をしても、ローンの債務者は自動的に変わらないということです。

例えば、夫名義のローンが残った家を、妻が財産分与で受け取ったとします。家の名義は妻に変わっても、ローンを支払う義務は夫に残ったままです。もし夫が返済を滞納すれば、金融機関は家を差し押さえることができ、妻は住む場所を失ってしまいます。

また、金融機関に無断で名義変更をすることは、ローン契約の違反にあたる可能性もあります。必ず金融機関に離婚することを伝え、今後の手続きについて相談しましょう。

司法書士が解決!財産分与登記の進め方と必要書類

ここまでお読みいただき、財産分与登記の重要性と複雑さをご理解いただけたかと思います。「自分一人で進めるのは難しそう…」と感じられたかもしれません。司法書士にご依頼いただくことで、これらの煩雑な手続きを整理し、手続きが進めやすくなる場合があります。

当事務所では、お客様の精神的なご負担を少しでも軽くできるよう、当事者同士が極力顔を合わせずに済む手続きを心がけています。

ご相談から登記完了までの5ステップ

司法書士に依頼した場合、手続きは主に以下の5つのステップで進みます。

- ご相談:まずはお客様の状況を詳しくお伺いします。財産分与の内容、住宅ローンの有無、税金の心配など、どんなことでもお話しください。

- 財産分与内容の確認と書類作成:離婚協議書や公正証書の内容を確認し、登記に必要な書類(登記原因証明情報など)を作成します。そもそも協議書そのものがない場合もご安心ください。司法書士が文案を作成します。

- 当事者双方への連絡と意思確認:司法書士が中立的な立場で、不動産を渡す方・もらう方それぞれにご連絡します。登記内容の意思確認や必要書類のご案内を行うため、お客様が直接元パートナーとやり取りする場面を減らせる場合があります。

- 登記申請:必要書類がすべて揃いましたら、司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請します。

- 登記完了・書類のお渡し:登記が完了しましたら、新しい権利証(登記識別情報通知)など、関係書類一式をお客様にお渡しして、手続きは終了です。

財産分与登記に必要な書類一覧

登記手続きには、主に以下の書類が必要となります。事案によって異なりますので、あくまで一般的な例としてご参照ください。

【不動産を渡す方(登記義務者)】

- 不動産の権利証(または登記識別情報通知)

- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

- 実印

【不動産をもらう方(登記権利者)】

- 住民票

- 認印

【共通して必要なもの】

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 固定資産評価証明書

- 財産分与契約書、離婚協議書、公正証書など登記の原因を証明する書類(遺産分割協議書と同様に、登記の根拠となる重要な書面です)

- 離婚の事実がわかる戸籍謄本

これらの書類の収集や作成も、司法書士がサポートいたしますのでご安心ください。

まとめ:心の負担を軽くする、下北沢司法書士事務所の想い

離婚に伴う財産分与登記は、単に書類を作成し、申請するだけの事務的な作業ではありません。そこには、お二人が共に過ごした時間や、様々な想いが詰まっています。だからこそ、手続きの不安が、あなたの新しい人生への一歩を妨げるものであってはならないと、私たちは考えています。

司法書士の役割は、法的な手続きを代行することだけではありません。お客様が抱える不安や悩みに寄り添い、法的な手続きの心配から解放することで、心穏やかに次のステージへ進むためのお手伝いをすることです。

当事務所の代表は、不動産業界での実務経験に加え、心理カウンセラーの資格も有しております。「心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う」ことを大切に、法律の専門家として、そして一人の人間として、あなたの再出発を全力でサポートいたします。

こうした姿勢が評価され、東京23区はもちろん東京都下や千葉・埼玉・神奈川などの首都圏からもご依頼をいただいております。

対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所

どうぞお気軽にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

役員変更登記の落とし穴|招集権者がいない時の解決策

役員変更登記で直面した「招集権者がいない」という壁

会社の役員変更登記は、司法書士にとって基本的な業務の1つ。特に小規模な役員変更登記は、司法書士試験に合格した直後の方に最初に取り組んでもらう業務にしている司法書士事務所も少なくないと思います。しかし、そんな役員変更登記も時に思わぬ落とし穴が待ち受けていることがあります。

当事務所にご相談いただいたご依頼はは、まさにその典型でした。複数の会社を経営されている方からの、ある1社の取締役を変更したいというご依頼。一見すると、よくある役員変更登記です。しかし、お話を伺うと、事態は複雑でした。

「実は、その取締役が会社のお金を横領して、失踪してしまったんです」

会社にとって重大な事態です。速やかに役員変更登記をしなければと思いました。役員の退任理由として一般的なのは「任期満了」か「辞任」です。しかし任期はまだ残っている。本人と連絡が取れない以上、自発的な「辞任」は望めません。となると、残された選択肢は会社側から一方的に役員を辞めさせる「解任」しかありませんでした。

解任は相手方から損害賠償請求されるリスクのある手法です。しかし今回は横領という明確な理由があるため、一応のリスク説明をご依頼者にしましたが特に問題ないであろうと考えました。ところがいざ書類を作成しようとしたその時、意外な課題に気が付きました。

取締役を解任するには、株主総会の決議が必要です。そして、その株主総会を招集する権限(招集権)を持つのは、定款上、まさに今から解任しようとしている、失踪中の取締役ただ一人だったのです。

招集権者がいない。つまり、正規の方法では株主総会を開くことすらできないのです。

私は解決の糸口を探して会社法の条文を一つひとつ確認していきました。そして、解決につながる条文を見つけました。

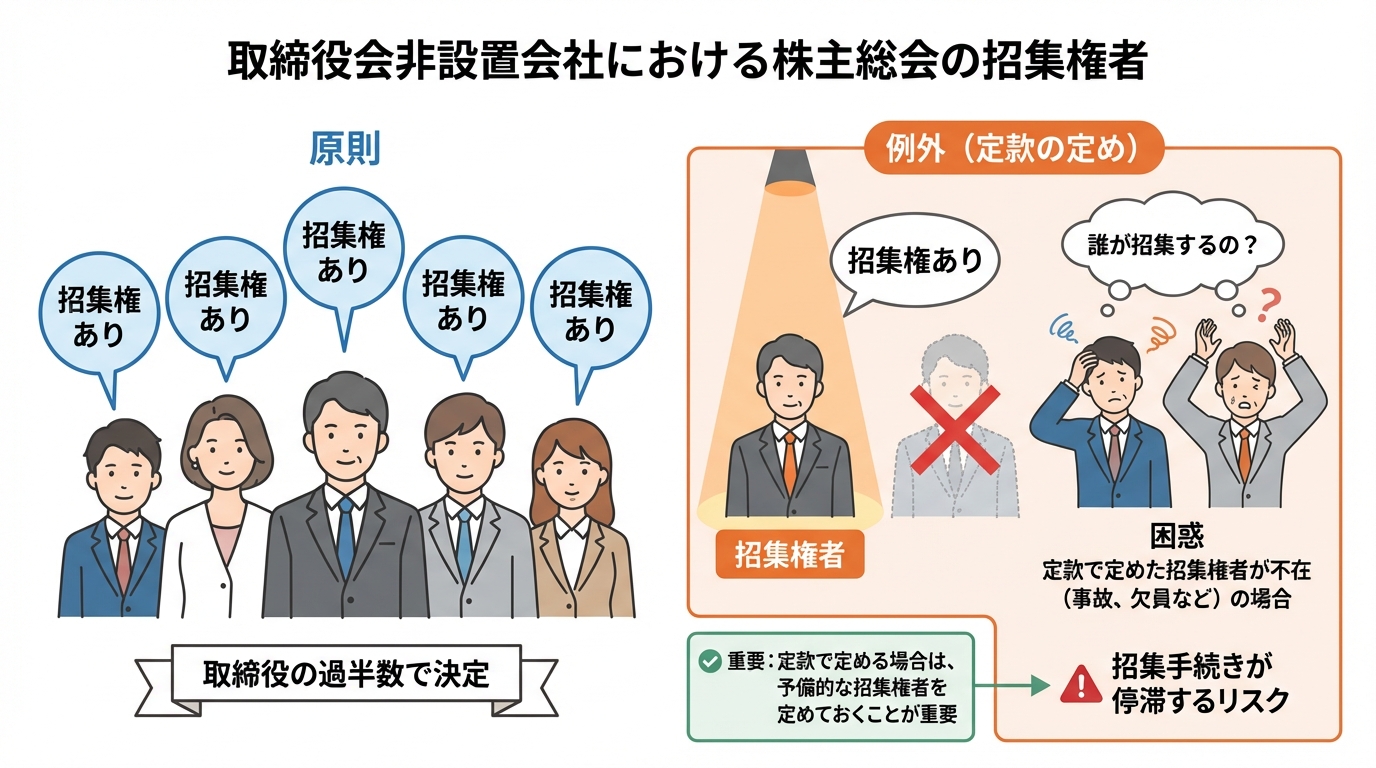

なぜ株主総会が開けない?招集権者の基本ルール

解決策に進む前に、まず「なぜ株主総会が開けないのか」という問題の根本原因を理解しておきましょう。すべての株式会社にとって、株主総会は会社の重要事項を決定する最高意思決定機関です。しかし、この重要な会議は、誰でも自由に開催できるわけではありません。会社法で定められた「招集権者」だけが、株主総会を招集できるのです。

招集権者が誰になるかは、会社の機関設計によって異なります。

- 取締役会を設置している会社:取締役会の決議で株主総会の招集に関する事項を決定し、当該決議に基づき取締役(通常は代表取締役)が招集します。

- 取締役会を設置していない会社:原則として、各取締役がそれぞれ招集権を持ちます。ただし、定款で特定の取締役を招集権者として定めることも可能です。

今回の事例のように問題が起こりやすいのは、後者の「取締役会非設置会社」です。特に、取締役が1名しかいない会社では、その唯一の取締役が音信不通になってしまうと、誰も株主総会を招集できなくなるという事態に陥ってしまうのです。

これは、会社設立時にはなかなか想定しにくいリスクかもしれません。しかし、実際に起こってしまうと、役員の補充や解任ができず、会社の経営が完全にストップしてしまう可能性があります。将来的なリスクを避けるためには、会社設立の際に定款で招集権者となる取締役を複数名定めておくなどの対策が有効です。とはいえ、今まさに問題に直面している方にとっては、過去には戻れません。では、どうすればこの状況を打開できるのでしょうか。

解決策①:会社法319条1項「みなし決議」という切り札

招集権者がおらず、株主総会が開催できない。この問題を解決する条文は、会社法第319条第1項に定められた「みなし決議(書面決議)」です。

これは、一言でいえば「株主総会を物理的に開催することなく、書面(または電磁的記録)だけで決議を成立させる」ための特別なルールです。株主が集まる必要も、招集権者が招集通知を出す必要もありません。この規定こそが、冒頭の事例で私が突破口として見出したものでした。

この「みなし決議」を利用できるのは、以下の条件を満たす場合です。

【絶対条件】議決権を持つ株主全員が、提案された議題に対して書面等で「同意」すること

つまり、株主があなた一人である場合や、他の株主全員から協力を得られる場合には、この方法で役員変更を決議し、登記手続きを進めることが可能になります。たとえ招集権者である取締役が音信不通になっていても、株主全員の合意さえあれば、その取締役を解任し、新しい取締役を選任することができるのです。

みなし決議を活用した役員変更登記の具体的なステップ

では、実際にみなし決議を使って役員変更登記を行うための手順を、4つのステップで見ていきましょう。

- ステップ1:決議事項の「提案書」を作成する

まず、「取締役〇〇を解任し、後任として△△を選任する」といった、株主総会で決議したい内容を記載した提案書を作成します。 - ステップ2:株主全員に提案書を送り、同意書を取得する

作成した提案書を、議決権を持つ株主全員に送付します。そして、その提案内容に同意する旨を記した「同意書」に署名または記名押印してもらい、回収します。 - ステップ3:「株主総会議事録」を作成する

株主全員分の同意書が揃ったら、それに基づいて株主総会議事録を作成します。この議事録には、通常の議事録の内容に加え、「会社法第319条第1項の規定により、株主総会の決議があったものとみなされた」という旨を必ず記載する必要があります。決議があったとみなされる日付は、株主全員の同意の意思表示(書面又は電磁的記録)がそろった日など、全員の同意が確定した日となります。 - ステップ4:法務局へ登記申請を行う

作成した株主総会議事録と、その他役員変更登記に必要な書類(就任承諾書など)を揃えて、管轄の法務局に登記申請を行います。

これらのステップを正確に踏むことで、招集権者がいなくても、合法的に役員変更登記の申請を進めることが可能になります。特にステップ3の議事録作成は、登記官が納得する形式で作成する必要があり、専門的な知識が求められる部分です。

株主が複数いる場合の注意点と進め方

株主があなた一人であれば、手続きは比較的シンプルに進みます。しかし、株主が複数いる場合は、注意が必要です。

みなし決議は、あくまで「株主全員の同意」が絶対条件です。

一人でも反対する株主がいる場合や、連絡がつかない株主がいる場合は、この方法は使えません。そのため、手続きを始める前に、他の株主に対して現状を丁寧に説明し、「なぜ役員変更が必要なのか」「なぜ、みなし決議という方法を取るのか」を理解してもらい、協力を取り付けることが何よりも重要になります。

同意の意思表示は、後日のトラブルを防ぐためにも、書面やメールなど記録に残る形で確実にもらっておきましょう。株主間の人間関係が複雑な場合など、当事者同士での調整が難しいと感じる場合は、専門家が間に入ることでスムーズに話が進むこともあります。

参照:

会社法(e-Gov法令検索)

解決策②:連絡が取れない役員を「解任」する手続きとリスク

株主全員の同意が得られず、「みなし決議」が使えない。そんな場合に検討するのが、通常の株主総会を開催して役員を「解任」するという方法です。しかし、「招集権者がいないのにどうやって?」と疑問に思われるでしょう。

この場合、少数株主権(総株主の議決権の100分の3以上を持つ株主)を持つ株主などが、裁判所の許可を得て株主総会を招集するという方法があります。しかし、手続きが煩雑で時間もかかるため、最後の手段と考えるべきです。

ここでは、何らかの方法で株主総会が開催できたとして、役員を解任する際のリスクについて解説します。役員の解任は、株主総会の普通決議(定款で特別決議と定めている場合は特別決議)によって、いつでも行うことができます。役員本人の同意は必要ありません。

ただし、ここには大きな注意点があります。それは、「正当な理由」なく役員を解任した場合、会社はその元役員に対して損害賠償責任を負う可能性があるという点です(会社法339条2項)。

では、「正当な理由」とは何でしょうか。

- 正当な理由に該当しうるケース:

法令や定款への重大な違反、心身の故障により職務執行が困難な場合、そして冒頭の事例のような横領や背任行為など。 - 正当な理由に該当しにくいケース:

単なる経営方針の対立、能力不足、他の株主や役員との人間関係の悪化など。

もし正当な理由がないにもかかわらず解任した場合、会社は、その役員が任期満了まで得られたはずの役員報酬などを賠償しなければならない可能性があります。そのため、役員の解任という手段を取る前には、その理由が法的に「正当な理由」と認められるものなのか、慎重に検討する必要があります。この判断には専門的な知見が不可欠であり、後の損害賠償リスクを避けるためにも、安易な判断は禁物です。会社を解散させるような事態になる前に、専門家へ相談することをお勧めします。

まとめ:複雑な役員変更登記は司法書士にご相談ください

ここまで見てきたように、役員変更登記、特に招集権者がいないといったイレギュラーなケースでは、会社法の深い知識と実務経験が不可欠です。

会社法319条1項の「みなし決議」は非常に有効な手段ですが、議事録などの書類作成を一つ間違えるだけで登記が受理されなかったり、手続きの不備を後から指摘されたりするリスクが伴います。また、役員の解任を選択する場合には、損害賠償という大きなリスクを事前に回避するための法的な検討が欠かせません。

「自分の会社の場合は、どの方法がベストなんだろう?」

「書類の作り方が分からない…」

「他の株主をどう説得すればいいか不安だ…」

もしあなたがこのような不安を抱えているなら、どうか一人で悩まないでください。商業登記を専門とする私たち司法書士は、あなたの会社の状況を正確に分析し、最も安全で確実な手続きをご提案します。

会社設立や役員変更などの商業登記は、ぜひ当事務所にご相談ください。エリアも名古屋、沖縄、静岡など全国に本店のある会社さんからご依頼をいただいた実績があります。

会社あなたの会社を会社法と登記の知識でサポートします。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。