「不動産がないから…」と、一人で悩んでいませんか?

「相続といえば、不動産の名義変更。うちは実家も不動産がないから、相談してもとりあってくれないな。」

大切なご家族が亡くなられた悲しみの中で、このように考え、一人で手続きを進めようとされている方はいらっしゃいませんか。確かに、司法書士の主な業務の一つに不動産の相続登記(名義変更)があるのは事実です。しかし、不動産がないからといって、相続手続きが簡単というわけでは決してありません。

故人様が遺された預貯金や株式などの金融資産。これらの手続きを進めようと金融機関の窓口へ行くと、「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、相続人全員の戸籍謄本、それから遺産分割協議書をご用意ください」といった説明を受けることがほとんどです。

普段見慣れない戸籍謄本を何通も集め、複数の金融機関ごとに異なる書類に記入し、他の相続人にも署名や実印の押印をお願いする…。想像しただけでも、その道のりの長さに気が遠くなるかもしれません。

この記事では、不動産がない場合の相続手続き、特に預貯金や株式の解約・名義変更といった「遺産承継業務」について、司法書士がどのようにお役に立てるのかを、分かりやすく解説していきます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りるという選択肢があることを知っていただけたら幸いです。

不動産がなくても相続手続きは大変。司法書士の出番です

「司法書士は不動産登記の専門家」というイメージから、不動産がない相続手続きのご相談をためらわれる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、そんなことは全くありません。むしろ、預貯金や株式といった金融資産の相続手続き(遺産承継業務)で、私たち司法書士を頼ってくださる方は非常に多いのです。

金融機関での手続きは、思いのほか骨が折れる作業です。銀行や証券会社ごとに独自の書式があり、相続人全員の署名と実印での押印を求められるケースも少なくありません。相続人の中に遠方にお住まいの方や、少し疎遠になっている方がいると、書類のやり取りだけでも大変なご負担になります。

当事務所は、戸籍収集や書類作成、金融機関への提出代行など、依頼を受けた範囲の手続きを代理して行うことができます。具体的には、以下のようなサポートが可能です。

- 相続人を確定させるための戸籍謄本の収集

- 相続財産の調査(残高証明書の取得など)

- 相続人全員の合意内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成

- 金融機関所定の書類への記入・提出代行

- 解約された預貯金の受け取りと、相続人様への分配

もし相続税の申告が必要で、税理士の先生から「残高証明書や取引履歴を取得してください」と依頼されたけれど、どうすればよいか分からない…という場合もご安心ください。必要書類の収集も私たちがお手伝いします。相続人様の代理人として、金融機関とのやり取りから実際の入金まで、責任をもってサポートいたします。

凍結された銀行口座の解除、どう進める?

ご家族が亡くなったことを金融機関が知ると、その方の名義の口座は不正な引き出しなどを防ぐために「凍結」されます。これにより、入出金はもちろん、公共料金の引き落としなども一切できなくなります。

この凍結を解除し、預貯金を受け取るための基本的な流れは以下の通りです。

- 金融機関への連絡と必要書類の確認: まずは取引のあった金融機関に連絡し、相続が発生した旨を伝えます。そこで、手続きに必要な書類のリストや、その金融機関専用の申請書類を受け取ります。

- 必要書類の収集: 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本、印鑑証明書などを収集します。これが最も時間と手間のかかる部分です。

- 遺産分割協議書の作成: 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を書面(遺産分割協議書)にします。全員が署名し、実印を押印します。

- 書類の提出と手続き: 収集した書類一式と遺産分割協議書、金融機関所定の申請書を窓口に提出します。書類に不備がなければ、後日、指定した口座に解約金が振り込まれます。

言葉にするとシンプルに見えるかもしれませんが、各ステップで専門的な知識が求められたり、何度も役所や金融機関に足を運んだりする必要があり、お仕事や家事で忙しい方にとっては大きな負担となり得ます。

株式や投資信託の手続きも忘れずに

故人様が株式や投資信託をお持ちだった場合、銀行預金とは別に、証券会社での手続きが必要になります。これもまた、専門的な知識が求められる手続きです。

手続きの基本的な流れは預貯金と似ていますが、以下のような特有の点があります。

- 証券会社ごとのルール: 複数の証券会社に口座があった場合、それぞれで手続きが必要です。必要書類や書式も異なります。

- 相続人名義の口座開設: 株式などを相続する場合、原則として、相続人自身がその証券会社に口座を開設する必要があります。

- 銘柄の移管手続き: 故人の口座から、相続人の口座へ株式などを移す(移管する)ための手続きを行います。

特に、どんな株を持っているか分からなかったりどの証券会社に口座があるか分からなかったりするケースもあります。そういう場合は、郵便物を手掛かりに調べる・ほふり(証券保管振替機構)に問い合わせる・配当金などを管理している信託銀行に対して保有している銘柄の調査をするなどの手段で調べていきます。株の手続きは思いのほか仕組みが複雑で数社が関係することも多く、、辟易として途中で挫折してしまう方も少なくありません。

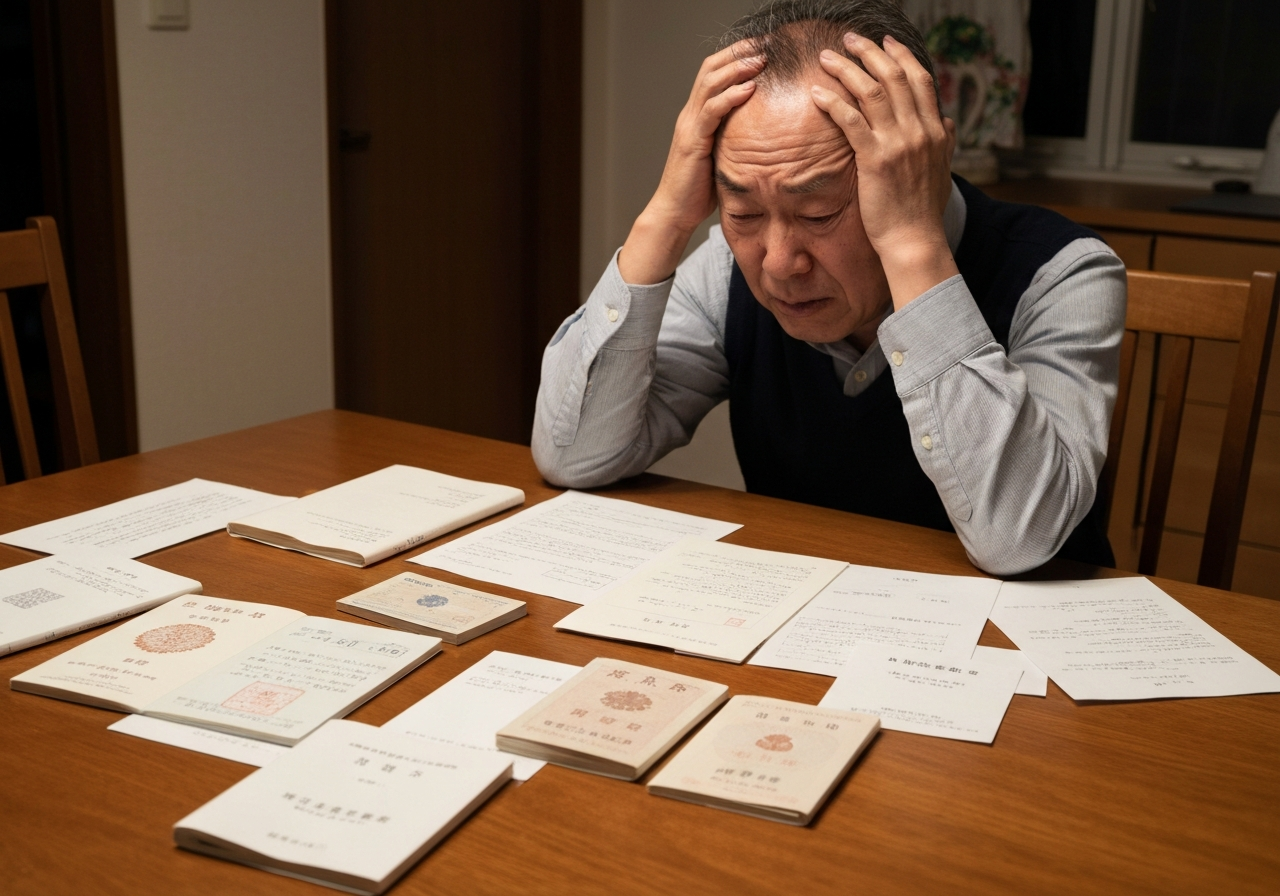

手続きを効率化する「法定相続情報証明制度」とは?

相続手続きでは、たくさんの戸籍謄本を集める必要があります。そして、銀行A、銀行B、証券会社C…と、手続き先ごとにその戸籍謄本の束を提出し、確認してもらい、返却してもらう、という作業を繰り返さなければなりません。これは非常に手間がかかり、時間も要します。

この煩わしさを解消してくれるのが、法定相続情報証明制度です。これは、法務局に戸籍謄本一式を提出し、「誰が相続人であるか」を証明する公的な書類(法定相続情報一覧図の写し)を発行してもらう制度です。

参考:「法定相続情報証明制度」について – 法務局 – 法務省

戸籍の束が1枚の証明書に。金融機関の手続きが楽になる

この制度の最大のメリットは、一度「法定相続情報一覧図の写し」を取得すれば、その後の金融機関での手続きでは、分厚い戸籍謄本の束の代わりに、そのA4用紙1枚を提出するだけで済む点です。

例えば、5つの金融機関で手続きが必要な場合を考えてみましょう。

- 従来の方法: 5回、戸籍謄本の束を持ち歩き、提出・返却を繰り返す必要があります。待ち時間も長く、紛失のリスクも伴います。

- 制度を利用した場合: 法定相続情報一覧図の写しを5通発行してもらえば、各金融機関に同時に提出でき、手続きを並行して進めることが可能です。これにより、手続きにかかる時間が大幅に短縮されます。

特に、相続財産の種類が多く、手続き先が複数にわたる場合に、この制度は絶大な効果を発揮します。

司法書士が作成を代行。あなたは本来のやるべきことに集中

「法定相続情報一覧図」を作成するには、収集した戸籍謄本を正確に読み解き、家系図のような図にまとめる必要があります。古い戸籍は手書きで読みにくかったり、法律の知識がないと正しく相続関係を把握するのが難しかしいです。

私たち司法書士にご依頼いただければ、この専門的で煩雑な書類作成もすべて代行いたします。戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への申請、そしてその後の金融機関での手続きまで、一貫してサポートが可能です。

面倒な手続きは専門家に任せることで、確実に法定相続情報などを完成させる。その上であなたは故人を偲ぶ時間を大切にしたり、ご家族と今後のことをゆっくり話し合ったりと、本来やるべきことに集中することができます。手続きのストレスから解放され、心穏やかに過ごすためのお手伝いをさせていただくこと。それも私たちの重要な役割だと考えています。

当事務所の遺産承継サポートの流れ

実際に当事務所にご依頼いただいた場合、どのような流れで進むのかご案内いたします。ご相談者様の不安を少しでも取り除けるよう、透明性のあるサービスを心がけています。

①ご相談から②業務完了までのステップ

ご依頼後の基本的な流れは以下の通りです。各ステップで丁寧にご説明し、ご納得いただきながら進めてまいりますので、ご安心ください。

- 無料相談: まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。ご状況を詳しくお伺いし、今後の流れや必要となる手続き、費用のお見積りについてご説明します。

- ご契約・業務開始: ご提案内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。ここから、本格的に業務を開始いたします。

- 戸籍収集・相続人調査: 当事務所が、故人様や相続人様の戸籍謄本などを職権で収集し、相続人を確定させます。

- 財産調査・目録作成: 金融機関に照会をかけ、預貯金の残高証明書や株式の評価証明書などを取得し、財産目録を作成します。

- 遺産分割協議書の作成: 相続人の皆様で合意された内容に基づき、当事務所が遺産分割協議書を作成します。皆様にご署名・ご捺印をいただきます。

- 金融機関での手続き代行: 当事務所が代理人として、各金融機関で預貯金の解約や株式の名義変更手続きを行います。

- 財産のお引き渡し・業務完了報告: 手続き完了後、解約された預貯金などをご指定の口座にお振込みし、詳細な業務完了報告書をお渡しして、すべてのお手続きが完了となります。

まとめ:心に寄り添い、煩雑な手続きからあなたを解放します

今回は、不動産がない場合の相続手続き、特に預貯金や株式の承継について解説しました。

- 不動産がなくても、金融資産の相続手続きは戸籍収集や書類作成で非常に煩雑です。

- 司法書士は、こうした預貯金や株式の相続手続き(遺産承継業務)に注力しています。

- 「法定相続情報証明制度」を活用すれば、手続きの時間と手間を大幅に削減できます。

相続手続きは、単に書類を集めて提出するだけの事務作業ではありません。その過程には、ご家族を失った悲しみや、将来への不安、他の相続人様への気遣いなど、様々な感情が伴います。

当事務所では、単に手続きを代行するだけでなく、上級心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が、大切な人をなくした皆様のお気持ちに優しく寄り添うことを大切にしています。法的な問題だけでなく、心の負担も軽くし、皆様が安心して次のステップに進めるよう、丁寧に対応いたします。

「何から手をつけていいか分からない」「手続きが面倒で困っている」

そんな時は、どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。あなたのパートナーとして、一緒に最善の解決策を見つけていきます。

エリアも東京23区だけでなく、調布や府中、吉祥寺などの東京都下や神奈川・千葉・埼玉・茨城など首都圏で依頼実績があります。遠いかなと思われる方もぜひご相談ください。当事務所にご依頼いただいたことそのものが嬉しいので、最大限対応します。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。